Большая советская

энциклопедия

[[Примечания к электронной версии. 24-й том БСЭ, книга II - «СССР» в отличие от других томов Энциклопедии не имеет алфавитно-ориентированной структуры. Его можно рассматривать как весьма объёмную книгу, сообщающую наиболее важные сведения о Советском Союзе в определённой смысловой последовательности. Для удобства просмотра материала в данном томе (и поиска) электронная версия во многом повторяет бумажный оригинал. В частности, в этом томе (24-II) страницы соответствуют страницам книжного оригинала (с точностью до абзаца) и разделены горизонтальной чертой. Каждая страница имеет принимающую ссылку: #s9, #s10, ... #s572.

24-й том БСЭ, книга II - «СССР» в электронном представлении разделён на 3 части. Это сделано единственно с целью уменьшить размер просматриваемого гипертекстового документа, ускорить загрузку и навигацию. В первой из трёх частей содержится не только примерно треть всей информации, но и полное оглавление всего тома, посвящённого Советскому Союзу, то есть, даются ссылки и на разделы, попавшие во вторую и третью часть. Во второй и третьей частях имеются собственные оглавления - уже только по тем разделам, которые относятся к соответствующей части.]]

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А. М. ПРОХОРОВ

ЧЛЕНЫ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИИ

Н. К. БАЙБАКОВ, В. X. ВАСИЛЕНКО, Л. М. ВОЛОДАРСКИЙ, B. В. ВОЛЬСКИЙ, Б. М. ВУЛ, Б. Г. ГАФУРОВ, Е. М. ЖУКОВ, Н. Н. ИНОЗЕМЦЕВ, Г. В. КЕЛДЫШ, В. А. КИРИЛЛИН, И. Л. КНУНЯНЦ, C. М. КОВАЛЕВ (первый заместитель главного редактора), Ф. В. КОНСТАНТИНОВ, В. В. КУЗНЕЦОВ, В. Г. КУЛИКОВ, А. К. ЛЕБЕДЕВ, П. П. ЛОБАНОВ, Г. М. ЛОЗА, Ю. Е. МАКСАРЕВ, П. А. МАРКОВ, Г. Д. ОБИЧКИН, Ю. В. ПРОХОРОВ, А. М. РУМЯНЦЕВ, А. А. СУРКОВ.

КНИГА II

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». 1977

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ».

А. М. ПРОХОРОВ (председатель), И. В. АБАШИДЗЕ, П. А. АЗИМОВ, А. П. АЛЕКСАНДРОВ, В. А. АМБАРЦУМЯН, И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ, А. В. АРЦИХОВСКИЙ, М. С. АСИМОВ, М. П. БАЖАН, Ю. Я. БАРАБАШ, Н. В. БАРАНОВ, Н* Н БОГОЛЮБОВ П У БРОВКА, Ю. В. БРОМЛЕЙ, Б. Э. БЫХОВСКИЙ, В. X. ВАСИЛЕНКО, Л. М. ВОЛОДАРСКИЙ, В."В.'ВОЛЬСКИЙ, Б. М. ВУЛ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. Р. ГЕРШБЕРГ, М. С. ГИЛЯРОВ, В. П. ГЛУШКО, В. М. ГЛУШКОВ, Г Н ГОЛИКОВ Д Б ГУЛИЕВ, А.А.ГУСЕВ (заместитель председателя),В.П. ЕЛЮТИН, В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ, Е. М. ЖУКОВ А А ИМШЕНЕЦКИЙ, Н. Н. ИНОЗЕМЦЕВ, М. И. КАБАЧНИК, СВ. КАЛЕСНИК, Г. А. КАРАВАЕВ, К. К. КАРА-КЕЕВ, М. К. КАРАТАЕВ, Б. М. КЕДРОВ, Г. В. КЕЛДЫШ, В. А. КИРИЛЛИН, И. Л. КНУНЯНЦ, С. М. КОВАЛЕВ (первый заместитель председателя), Ф. В. КОНСТАНТИНОВ, В. Н. КУДРЯВЦЕВ, М. И. КУЗНЕЦОВ (заместитель председателя), Б. В. КУКАРКИН, В. Г. КУЛИКОВ, И. А. КУТУЗОВ, П. П. ЛОБАНОВ, Г. М. ЛОЗА, Ю. Е. МАКСАРЕВ, П. А. МАРКОВ А И. МАРКУШЕВИЧ, Ю. Ю. МАТУЛИС, Г. И. НААН, Г. Д. ОБИЧКИН, Н. В. ОГАРКОВ, Б. Е. ПАТОН, В. М. ПОЛЕВОЙ, М. А. ПРОКОФЬЕВ, Ю. В. ПРОХОРОВ, Н. Ф. РОСТОВЦЕВ, А. М. РУМЯНЦЕВ, Б. А. РЫБАКОВ В П. САМСОН, М. И. СЛАДКОВСКИЙ, В. И. СМИРНОВ, Д. Н. СОЛОВЬЕВ (заместитель председателя), В. Н. СТОЛЕТОВ, Б. И. СТУКАЛИН, А. А. СУРКОВ, М. Л. ТЕРЕНТЬЕВ, С. А. ТОКАРЕВ, В. А. ТРАПЕЗНИКОВ, Е. К. ФЕДОРОВ, М. Б. ХРАПЧЕНКО, Е. И. ЧАЗОВ, В. Н. ЧЕРНИГОВСКИЙ, Я. Е. ШМУШКИС, С. И. ЮТКЕВИЧ. Секретарь Совета Л. В. КИРИЛЛОВА.

НАУЧНЫЕ РЕДАКЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Археология, антропология и этнография. Ст. научный редактор Г. П. ЛАТЫШЕВА, научный редактор кандидат историч. наук В. Я. ПЕТРУ ХИН.

Архитектура и изобразительное искусство. Зав. редакцией В. Д. СИ-НКЖОВ, ст. научные редакторы: А. М. КАНТОР, Е. Н. СИЛЬВЕР-СВАН, научные редакторы: К. Г. БОГЕМСКАЯ. Т. С. ГОЛЕН-КО, В. Д. ДАЖИНА, Т. Г. ЛЯМИНА, М. Н. СОКОЛОВ, Т. X. СТАРО ДУБ.

Биология. Зав. редакцией А. В. СИМОЛИН, ст. научные редакторы: Р. М. ВОЛКОВА, Л, А. ЛЕОНОВА, Б. П. САМСОНОВ, И. В. ТЕ-ТЮРЕВА, Э. А. ШИМБИРЕВА, научный редактор Л. Ф. КОЛОБОВА, редактор О. А. МАЛЯВСКАЯ.

Воеиное дело. Ст. научный редактор кандидат историч. наук С. А. 3АЛЕССКИЙ, научный редактор полковник в отставке И.С.ЛЯПУНОВ.

Всеобщая история. Зав. редакцией кандидат историч. наук Е. А. ВОЛИНА, ст. научные редакторы: Е. Г. ГУРАРИ, кандидат историч. наук Е. К. ЖИГУНОВ, Е. Э. ЛЕЙПУНСКАЯ, Г. Г. МАКАРЕВИЧ, кандидат историч. наук 3. М. РАСКИН, кандидат историч. наук Н. Н. САМОХИНА, А. Д. СЫРКИН, кандидат историч. наук И. М. ЭЛЬТЕРМАН, научные редакторы: О. М. ИВАНОВА, В. М. КАРЕВ, редактор И. И. СОКОЛОВА.

География. Зав. редакцией кандидат география, наук Б. Н. ЗИМИН, ст. научные редакторы: К. А. АЛЬБИЦКАЯ, В. А. БЛАГООБРА-ЗОВ, А. С. БУТЕНИНА, Н. Г. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. ЕВСТАФЬЕВА, Р. Э. РОЗЕНТАЛЬ, доктор география, наук М. С. РОЗИН, научные редакторы: Л. В. КАЛАШНИКОВА, 3. Н. ТЕРЕХОВА, А. М. ФЕДОТОВА.

Геология и горное дело. Зав. редакцией кандидат технич. наук Л. М. ГЕЙМ АН, ст. научный редактор кандидат географич. наук Т. К. ЗАХАРОВА, научные редакторы: Т. А. ГРЕЦКАЯ, Т. Н. ЛОГИНОВА, Л. И. ПЕТРОВСКАЯ.

История естественных наук и техники, научные учреждения (в комплексных статьях). Ст. научный редактор С. А. КОРДЮКОВА, научный редактор Д. В. ИГНАТЬЕВ.

История СССР и КПСС. Зав. редакцией кандидат историч. наук Ю. Н. ЖУКОВ, ст. научные редакторы: В. Н. ЗАБОТИН, кандидат воен. наук А. Г. КАВТАРАДЗЕ, кандидат историч. наук В. И. КАНАТОВ, Ю. Н. КОРОТКОВ, Ю. Ю. ФИГАТНЕР, научные редакторы: Б. Ю. ИВАНОВ, А. С. ОРЕШНИКОВ, Н. А. ПЕТРОВА.

Комплексные статьи. Ст. научный редактор Л. Л. ЕЛЬЧАНИНОВА, научные редакторы: Л. С. КОВАЛЬСКАЯ, Г. У. ХОЛИЧЕВА.

Литература и языкознание. Зав. редакцией кандидат филология, наук А. И.ОБИДИН, ст. научные редакторы: Ю. Г. БУРТИН, В. В. ЖДАНОВ, кандидат филология, наук Л. И. ЛЕБЕДЕВА, кандидат филология, наук И. А. ПИТЛЯР, Н. П. РОЗИН, кандидат филология, наук И. К. САЗОНОВА, кандидат филологич. наук К. М. ЧЕРНЫЙ, научные редакторы: Т. А. ГАНИЕВА, Л. С. ЛИТВИНОВА, В. А. ХАРИТОНОВ, кандидат филологич. наук Л. М. ЩЕМЕЛЕВА, редакторы: Л. Г. МКРТЧЯН, 3. И. РОЗАНОВА.

Математика и астрономия. Зав. редакцией В. И. БИТЮЦКОВ, ст. научные редакторы: А. Б. ИВАНОВ, кандидат физико-математич. наук О. А. ИВАНОВА, С. А. РУКОВА, научные редахторы: М. И. ВОЙЦЕХОВСКИЙ, Ю. А. ГОРЬКОВ, Т. Ю. ПОПОВА, редактор Е. Г. СОБОЛЕВСКАЯ.

Медицина. Ст. научный редактор кандидат мед. наук В. И. БОРО-ДУЛИН, научный редактор А. В. БРУЕНОК.

Народное образование, печать, радио и телевидение, физкультура и спорт. Зав. редакцией И. М. ТЕРЕХОВ, ст. научные редакторы: 8'и-жА£ййЯ?£' ^ ОКОНОКОТИН, научные редакторы! П. И. КУЛИКОВ, С. Р. МАЛКИНА, Л. С. ШЛЕЗИНГЕР.

Научно-контрольная редакция. Зав. редакцией кандидат филологич. наук Я. Е. ШМУШКИС, ст. научные редакторы: Г. В. АНТОНОВ, кандидат фил ос. наук Е. И. БОНЧ-БРУЕВИЧ, кандидат географич. наук И. Г. НОРДЕГА, М. Н. СОКОЛОВ, кандидат технич. наук Н. Б. МЕЛКУМОВА, кандидат биология, наук Н. Д. ШАСКОЛЬ-СКАЯ, научные редакторы: Н. П. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, Л. Н. ПРО-ШИНА, кандидат филологич. наук Г. В. ЯКУШЕВА.

Государство и право. Зав. редакцией Н. Л. ТУМАНОВА, научные редакторы: Г. Н. КОЛОКОЛОВА, К. Н. ЯЦЫНИНА.

Промышленность и транспорт. Зав. редакцией В. А. ДУБРОВСКИЙ, ст. научные редакторы: С. И. ВЕНЕЦКИЙ, Ю. А. ЗАРЯНКИН, Г. А. НАЗАРОВ, научные редакторы: С. М. ЖЕБРОВСКИЙ, С. Н. ПОПОВА, И. К. ШУВАЛОВ.

Редакция словника. Зав. редакцией А. Л. ГРЕКУ ЛОВА, ст. редактор Е. И. АЛЕКСЕЕВА, редакторы: Р. Б. ИВАННИКОВА, Н. Ю. ИВАНОВА, И. П. РОТМИСТРОВА, Г. А. САДОВА.

Сельское хозяйство и ветеринария. Зав. редакцией кандидат с.-х. наук И. И. КУЛИКОВ, ст. научные редакторы: О. А. АЗАРОВА, B. Г. ГРЕБЦОВА, А. А. ГУТТМАН, О. В. ЛАПШИНА, В. А. НЕЧАЕВА.

Театр, музыка, кино. Зав. редакцией И. И. МОРАВЕК, ст. научные редакторы: О. А. ВИНОГРАДОВА, Л. Е. СЕРПИНСКАЯ, С. Р. СТЕПАНОВА, кандидат искусствоведения Ю. Н. ХОХЛОВ, научные редакторы: Л. Я. АНДРИАНКИНА, Э. А. БЕРНШТЕЙН, Л. А. КО-НОНЕНКО, Б. М. ХУДЯКОВА, Л. Г. ЧУДОВА.

Техника. Зав. редакцией кандидат физико-математич. наук И.Ю.ШЕБАЛИН, ст. научные редакторы: Г. И. БЕЛОВ, С. Я. РОЗИНСКИЙ, Л. П. ЧАРНОЦКАЯ, научный редактор А. А. БОГДАНОВ.

Физика. Зав. редакцией Д. М. АЛЕКСЕЕВ, ст. научные редакторы] Ю. Н. ДРОЖЖИН-ЛАБИНСКИЙ, кандидат физико-математич. наук И. Б. НАЙДЕНОВА, К. И. ПОГОРЕЛОВ, Н. Г. СЕМАШКО, C. М. ШАПИРО, научный редактор В. И. ИВАНОВА.

Философия. Зав. редакцией кандидат филос. наук Н. М. ЛАНДА, ст. научный редактор Ю. Н. ПОПОВ, научные редакторы: кандидат филос. наук В. В. ПАЦИОРКОВСКИЙ, В. М. СМОЛКИН.

Химия. Зав. редакцией доктор химич. наук Р. Н. СТЕРЛИН, ст. научные редакторы: кандидат химия, наук Е. В. ВОНСКИЙ, Н. А. ДУБРОВСКАЯ, Р. Я. ПЕСЧАНСКАЯ, научные редакторы: А. А. ЖУ-РКОВА, кандидат химич. наук Ю. Н. КРУТОВА, В. М. САХАРОВ, кандидат химич. наук Н. А. ЩИПАЧЕВА.

Экономика. Зав. редакцией кандидат экономич. наук Б. С. СУРГА-НОВ, ст. научные редахторы: кандидат экономич. наук И. Л. ГРИГОРЬЕВА, А. Е. МОГИЛЕВЧИК, С. Г. ХОЛОД, научные редакторы: Г. И. БЫЧКОВА, А. О. НАЩЕКИНА, С. М. РЫЛОВСКИЙ, Л. К. ХИТАЙЛЕНКО, редактор Т. В. ИСАЕВА.

Зав. редакцией библиографии 3. В. МИХАЙЛОВА, ст. редакторы) Н. П. БАРСУКОВА, Т. Н. ГИММЕЛЬМАН, В. Г. СОКОЛОВА. Зав. редакцией иллюстраций Г. В. СОБОЛЕВСКИЙ. Зав. редакцией картографии М. М. ПУСТОВА. Зав. литературно-контрольной редакцией М. М. ПОЛЕТАЕВА. Руководитель справочно-информац. группы Г. М. ЛЕБЕДЕВА. Транскрипция и этимология: А. Ф. ДАЛЬКОВ-СКАЯ, Н. П. ДАНИЛОВА, М. Д. ДРИНЕВИЧ, Л. Ф. РИФ, Р. М. СПИРИДОНОВА. Зав. отделом хомплехтования В. Н. ЦУКАНОВ. Зам. директора И. А. РАКИТИН. Зав, производственным отделом Л. М. КАЧАЛОВА. Зам. зав. производственным отделом П. Г. БОБРОВ. Зав. технической редакцией Т. И. ПАВЛОВА, технический редактор Т. Е. ЛИСИЦЫНА. Зав. корректорской: М. В. АКИМОВА, А. Ф. ПРОШКО. Зав. отделом перепечатки рукописей А. Т. ЛОГАЧЕВА.

Вторая книга 24-го тома Большой Советской Энциклопедии, посвященная Союзу Советских Социалистических Республик, представляет собой коллективный труд большой группы учёных, общественных и государственных деятелей, работников литературы и искусства.

Книга «СССР» выходит к 60-летию Великого Октября — исторической вехе в жизни советского народа и всего человечества, в развитии мирового освободительного движения. Вместе с показом дореволюционного прошлого народов Советского Союза составители книги особое внимание уделили отражению основных этапов пути, пройденного советским народом за героические шесть десятилетий Советской власти, освещению борьбы трудящихся, руководимых Коммунистической партией, за построение развитого социалистического общества в СССР.

Справочные материалы, систематизированные в крупных тематических разделах, позволяют составить представление о природных условиях и богатствах Страны Советов, её населении, общественном строе Советского Союза, его истории, динамичном развитии экономики, неуклонном подъёме материального и культурного уровня жизни народа, выдающихся достижениях в области народного образования и здравоохранения, науки и техники, литературы и искусства.

Во многих разделах отражены внешняя политика Советского Союза, осуществление выдвинутой Коммунистической партией Советского Союза Программы мира, всестороннее сотрудничество СССР с братскими народами социалистических стран на основе принципов марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма. Публикуются данные о разнообразных экономических, технических, научных и культурных контактах СССР с другими странами мира.

В книге имеются краткие очерки, посвященные союзным республикам.

Учитывая, что публикуемые в томе «СССР» данные тесно связаны со всей системой подачи материалов в БСЭ, здесь применена система ссылок на соответствующие статьи в других томах; в таких случаях названия этих статей набраны курсивом.

Редакция завершила подготовку книги в начале 1977 года, использовав статистические сведения в основном на 1975 год, в ряде случаев приведены итоговые данные за 1976 год.

Содержание помещено в начале тома — это облегчит читателю нахождение интересующих его сведений.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

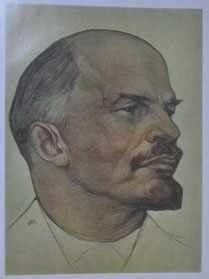

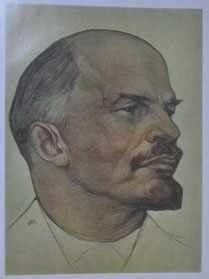

Н. А. Андреев. Портрет В. И. Ленина.

Сангина, итальянский карандаш, пастель. 1930-32.

Центральный музей В. И. Ленина. Москва.

Союз Советских Социалистических Республик (СССР, Советский Союз) - первое в истории социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, всех наций и народностей страны.

СССР граничит по суше с 12 государствами: на З. - с Норвегией, Финляндией, Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией; на Ю. - с Турцией, Ираном, Афганистаном, Китайской Народной Республикой, Монгольской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой. Общая протяжённость государственных границ свыше 60 тыс.км (в полтора раза больше, чем длина экватора). Территорию СССР омывают 12 морей, принадлежащих к бассейнам 3 океанов - Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого.

СССР - крупнейшее в мире государство по территории, занимает почти 1/6 часть обитаемой суши - 22 402,2 тыс.км². По численности населения - 255,5 млн. чел. (1 января 1976) - Советскому Союзу принадлежит 3-е место в мире (после Китая и Индии). Столица - г. Москва. Советский Союз - многонациональное государство, объединяющее 15 союзных республик (см. табл.).

Территория СССР расположена в Азии (около 75% площади) - Азиатская часть Советского Союза, и в Европе (около 25%) - Европейская часть Советского Союза. Самая северная точка СССР на материке - мыс Челюскин (77°43' с. ш.), на островах - мыс Флигели на острове Рудольфа (81°49' с. ш.); самая южная точка - аул Чильдухтер вблизи г. Кушка (35°08' с. ш.). Протяжённость территории с С. на Ю. около 5 тыс.км. Почти вдвое больше расстояние между его западной и восточной границами - от Балтийской косы в Гданьском заливе Балтийского моря (19° 38' в. д.) до мыса Дежнева (169°40' з. д.); самая восточная точка страны - остров Ратманова в Беринговом проливе (169°02' з. д.). На территории СССР находится 11 часовых поясов.

| Союзные и автономные республики | Терри- тория, тыс.км² | Население, тыс.чел. | Авто- номные области | Нацио- нальные округа** | Края и области | Города | Посёлки город- ского типа | Cтолица |

| СССР | 22402,2* | 255524 | 8 | 10 | 126 | 2029 | 3757 | Москва |

| РСФСР | 17075,4 | 134650 | 5 | 10 | 55 | 994 | 1998 | Москва |

| В том числе АССР: | ||||||||

| Башкирская | 143,6 | 3833 | - | - | - | 17 | 39 | Уфа |

| Бурятская | 351,3 | 865 | - | - | - | 5 | 27 | Улан-Удэ |

| Дагестанская | 50,3 | 1560 | - | - | - | 8 | 14 | Махачкала |

| Кабардино-Балкарская | 12,5 | 654 | - | - | - | 7 | 8 | Нальчик |

| Калмыцкая | 75,9 | 276 | - | - | - | 3 | 5 | Элиста |

| Карельская | 172,4 | 735 | - | - | - | 12 | 42 | Петрозаводск |

| Коми | 415,9 | 1053 | - | - | - | 7 | 45 | Сыктывкар |

| Марийская | 23,2 | 699 | - | - | - | 4 | 17 | Йошкар-Ола |

| Мордовская | 26,2 | 985 | - | - | - | 7 | 17 | Саранск |

| Северо-Осетинская | 8,0 | 592 | - | - | - | 6 | 7 | Орджоникидзе |

| Татарская | 68,0 | 3333 | - | - | - | 17 | 24 | Казань |

| Тувинская | 170,5 | 253 | - | - | - | 5 | 3 | Кызыл |

| Удмуртская | 42,1 | 1463 | - | - | - | 6 | 15 | Ижевск |

| Чечено-Ингушская | 19,3 | 1142 | - | - | - | 5 | 4 | Грозный |

| Чувашская | 18,3 | 1271 | - | - | - | 9 | 6 | Чебоксары |

| Якутская | 3103,2 | 779 | - | - | - | 10 | 54 | Якутск |

| УССР | 603,7 | 49075 | - | - | 25 | 394 | 892 | Киев |

| БССР | 207,6 | 9371 | - | - | 6 | 96 | 109 | Минск |

| Узбекская ССР | 447,4 | 14079 | - | - | 11 | 76 | 86 | Ташкент |

| в том числе | ||||||||

| Каракалпакская АССР | 165,6 | 825 | - | - | - | 9 | 10 | Нукус |

| Казахская ССР | 2717,3 | 14337 | - | - | 19 | 82 | 183 | Алма-Ата |

| Грузинская ССР | 69,7 | 4954 | 1 | - | - | 51 | 60 | Тбилиси |

| В том числе: | ||||||||

| Абхазская АССР | 8,6 | 500 | - | - | - | 6 | 3 | Сухуми |

| Аджарская АССР | 3,0 | 343 | - | - | - | 2 | 6 | Батуми |

| Азербайджанская ССР | 86,6 | 5689 | 1 | - | - | 60 | 125 | Баку |

| в том числе | ||||||||

| Нахичеванская АССР | 5,5 | 227 | - | - | - | 3 | 3 | Нахичевань- |

| Литовская ССР | 65,2 | 3315 | - | - | - | 92 | 21 | Вильнюс |

| Молдавская ССР | 33,7 | 3850 | - | - | - | 21 | 36 | Кишинев |

| Латвийская ССР | 63,7 | 2497 | - | - | - | 56 | 36 | Рига |

| Киргизская ССР | 198,5 | 3368 | - | - | 3 | 17 | 32 | Фрунзе |

| Таджикская ССР | 14З.1 | 3486 | 1 | - | 2 | 18 | 47 | Душанбе |

| Армянская ССР | 29,8 | 2834 | - | - | - | 24 | 33 | Ереван |

| Туркменская ССР | 488,1 | 2581 | - | - | 5 | 15 | 73 | Ашхабад |

| Эстонская ССР | 45,1 | 1438 | - | - | - | 33 | 26 | Таллин |

* Включая площадь Белого моря (90 тыс.км²) и Азовского моря (37,3 тыс.км²), не вошедшую в территории отдельных республик. ** По проекту Конституции СССР 1977 - автономные округа.

* * *

Советский Союз - родина Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эпоху в истории человечества - эпоху перехода от капитализма к социализму. В результате победы Октябрьской революции возникло первое в мире социалистическое государство. Под руководством Коммунистической партии трудящиеся СССР успешно справились с самой главной и с самой сложной задачей социалистической революции - созидательной. Важнейшим итогом самоотверженного труда советского народа стало построенное в СССР развитое социалистическое общество - закономерный этап на пути к коммунизму. Это - общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех социальных групп, юридического и фактического равенства всех наций и народностей возникла новая историческая общность людей - советский народ; общество, законом жизни которого является забота всех о благополучии каждого и забота каждого о благополучии всех; общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми общественными делами, активное участие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод человека с высокой гражданской ответственностью. Высшая цель КПСС и Советского государства - построение бесклассового коммунистического общества; главные задачи государства: создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в коммунистические, воспитание человека коммунистического общества, повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного сотрудничества.

Основы общественно-политического и экономического строя СССР, принципы и порядок формирования органов государственной власти и управления, основные права, свободы и обязанности граждан закрепляются Конституцией. Первая советская Конституция - Конституция РСФСР 1918 - была разработана под непосредственным руководством В. И. Ленина. Она закрепила завоевания Октябрьской революции и определила классовую сущность Советского государства как государства диктатуры пролетариата. Первая союзная Конституция - Конституция СССР 1924 определила принципы образования единого союзного социалистического государства.

К середине 30-х гг. в СССР в результате индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции было завершено создание основ социализма. Эксплуататорские классы были полностью ликвидированы. Советское общество сложилось как союз двух дружественных классов - рабочего класса и колхозного крестьянства и связанной с ними народной советской интеллигенции. Конституция СССР 1936 законодательно закрепила победу в СССР социалистических общественных отношений и привела в соответствие с этим систему органов власти и управления. Она значительно расширила объём демократических прав и свобод советских граждан, установила гарантии их осуществления,

10

отменила всякие ограничения избирательных прав граждан, заменила многостепенные выборы прямыми, открытое голосование на выборах - тайным.

За 40 лет после принятия Конституции СССР 1936 крупные, принципиальные перемены затронули все стороны общественной жизни. Неузнаваемо изменилась экономика страны: в ней безраздельно господствует социалистическая собственность. Единый, мощный народно-хозяйственный организм действует и развивается на основе сочетания достижений научно-технической революции с преимуществами социалистического строя. Иным стал и социальный облик общества. Советский рабочий класс, составляющий ²/3 населения страны, - это образованные, технически грамотные, политически зрелые люди, труд которых становится всё более близким к труду инженерно-технических работников. Современное колхозное крестьянство - это люди, выросшие и сформировавшиеся в условиях колхозного строя, управляющие сложной техникой. Образовательный уровень колхозников, их образ жизни зачастую мало чем отличаются от городских. Подлинно народной, социалистической стала интеллигенция, удельный вес которой в жизни советского общества возрастает по мере роста культуры народа и увеличения значения науки в коммунистическом строительстве. В СССР существует подлинное равенство наций и народностей. Все советские республики достигли высокого уровня развития в области экономики и культуры, экономика каждой из них - неразрывная часть единого народно-хозяйственного комплекса. Всё это обусловливает постоянный рост социальной однородности советского общества, упрочение союза рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, укрепление дружбы народов СССР, развитие новой исторической общности - советского народа.

С построением зрелого социалистического общества, с переходом на идейно-политические позиции рабочего класса всех слоев населения Советское государство, возникшее как диктатура пролетариата, переросло в общенародное государство.

Все процессы, происходящие в жизни Советского государства, осуществляются под руководством Коммунистической партии Советского Союза, которая является направляющей, организующей и мобилизующей силой советского общества с момента его образования. Роль КПСС, масштабы её направляющего воздействия на внутреннюю жизнь СССР и его внешнюю политику возросли в связи с тем, что ещё сложнее и многообразнее стали задачи, которые решает партия.

Существенно изменилось международное положение СССР, весь социально-политический облик современного мира, расстановка сил на мировой арене. Покончено с капиталистическим окружением СССР. Социализм превратился в мировую систему, сложилось могучее социалистическое содружество. Распалась колониальная система империализма: на месте бывших колоний образовались молодые независимые государства, выступающие против империализма. Неизмеримо выросли международный авторитет и влияние Советского Союза.

Глубокие изменения, происшедшие в советском обществе, в жизни Советского государства после принятия Конституции СССР 1936, явились основными причинами и предпосылками для подготовки новой Конституции СССР. [[См. Конституция СССР 1977]]

В её проекте, подготовленном Конституционной комиссией во главе с Л. И. Брежневым, сохранены и развиты намеченные В. И. Лениным характерные черты Конституции социалистического типа.

Конституция не только юридический акт, но и важнейший политический документ, который утверждает завоевания революции, провозглашает основные задачи и цели социалистического и коммунистического строительства.

В Конституции СССР обобщён опыт конституционного развития СССР и других социалистических государств. В ней сохранены многие принципиальные положения Конституции 1936, выдержавшие проверку временем; эти положения продолжают соответствовать сущности социалистического строя, характеру его развития на современном этапе. В то же время новая Конституция СССР обогащает конституционный опыт советской истории новым содержанием, отвечающим требованиям современной эпохи; она обобщает то, что сделано в СССР в области обновления и совершенствования советского законодательства.

Главное направление того нового, что содержится в Конституции СССР, - это расширение и углубление социалистической демократии.

Ниже излагаются положения проекта Конституции СССР, одобренного Президиумом Верховного Совета СССР для вынесения на всенародное обсуждение (проект опубликован 4 июня 1977).

Политическая система СССР. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющих политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчётны Советам. Основной принцип организации и деятельности Советского государства - демократический централизм: выборность всех органов государственной власти снизу доверху, подотчётность их народу, обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих. Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества и граждан. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).

Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. КПСС, основываясь на марксистско-ленинском учении, определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит созидательной деятельностью советского народа, придаёт планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.

В управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов участвуют профессиональные союзы, ВЛКСМ, кооперативные и другие массовые общественные организации в соответствии со своими уставными задачами.

Основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее развёртывание социалистической демократии: всё более широкое участие трудящихся в управлении делами общества и государства, совершенствование государственного аппарата, повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учёт общественного мнения.

Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства, которая включает: государственную (всенародную) собственность; собственность колхозов и других кооперативных организаций (колхозно-кооперативную); собственность профсоюзных и иных общественных организаций. Основная форма социалистической собственности - государственная собственность - общее достояние всего народа. В исключительной собственности государства находятся земля, её недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства; промышленные, строительные, сельскохозяйственные предприятия, средства транспорта и связи, банки, торговые и социально-бытовые предприятия, основной городской жилищный фонд.

Собственностью колхозов и других кооперативных организаций и их объединений являются средства производства и иное имущество, служащее осуществлению их уставных задач. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование.

Собственность профсоюзов и других общественных организаций составляет имущество, необходимое для осуществления задач, предусмотренных уставами этих организаций.

Государство охраняет социалистическую собственность и создаёт условия для её приумножения; содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и сближению её с государственной.

В личной собственности граждан СССР могут находиться трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, предметы обихода, личного потребления и удобства. Право личной собственности и право её наследования охраняются законом. В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставленные государством и колхозами для ведения подсобного хозяйства (в т. ч. содержания скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства.

Конституционной нормой закрепляется принятие необходимых мер для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и её недр, растительного и животного мира, сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей человека среды в интересах настоящего и будущих поколений.

Конституция рассматривает свободный труд советских людей в качестве источника роста общественного богатства, благосостояния всего народа и каждого советского человека. Государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления в соответствии с принципом: «От каждого - по способностям, каждому - по труду»; оно определяет размер налога на доходы, устанавливает уровень заработной платы, освобождаемой от налогообложения.

Сочетая материальные и моральные стимулы, государство способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.

Экономика СССР составляет единый народно-хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории СССР.

11

Руководство экономикой осуществляется на основе государственных планов развития народного хозяйства и социально-культурного строительства с учётом отраслевого и территориального принципов, при сочетании централизованного руководства с хозяйственной самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений и иных организаций. Государство обеспечивает рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное и пропорциональное развитие народного хозяйства.

Коллективам трудящихся, общественным организациям предоставлено право участвовать в управлении предприятиями и объединениями, в решении вопросов труда и быта, использовании средств, предназначенных для развития производства, на социально-культурные нужды и материальное поощрение.

В СССР в соответствии с законом допускаются индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения, а также другие виды трудовой деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей.

Социальное развитие и культура. Советское государство способствует усилению социальной однородности общества, стиранию существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, дальнейшему сближению всех наций и народностей СССР. В соответствии с коммунистическим идеалом - «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» государство ставит целью расширение реальных возможностей для развития и применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности.

Государство заботится об улучшении условий труда, сокращении, а затем и полном вытеснении тяжёлого ручного труда на основе комплексной механизации и автоматизации производства. В СССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального, расширения в сельской местности сети учреждений народного образования, культуры, здравоохранения, бытового обслуживания, торговли и коммунального хозяйства. Государство неуклонно осуществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов трудящихся в соответствии с ростом производительности труда; при широком участии общественных организаций и трудовых коллективов обеспечивает справедливое распределение фондов общественного потребления, призванных более полно удовлетворить потребности советских людей. Государство способствует развитию действующих государственных систем здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания, общественного питания и коммунального хозяйства, поощряет деятельность кооперативных и других общественных организаций в области обслуживания населения.

В СССР существует единая бесплатная система образования, которая служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодёжи, подготовке её к труду и общественной деятельности. Государство обеспечивает планомерное развитие науки и подготовку научных кадров, организует внедрение результатов научных исследований в жизнь; заботится об охране и приумножении духовных ценностей общества; всемерно поощряется развитие профессионального искусства и народного художественного творчества.

В области внешней политики государство последовательно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и международное сотрудничество.

Отношения СССР с другими государствами строятся на основе соблюдения принципов взаимного отказа от применения силы или угрозы силой, суверенного равенства; нерушимости границ; территориальной целостности государств; мирного урегулирования споров; невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных свобод, равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничества между государствами; добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из общепризнанных принципов и норм международного права, заключённых СССР международных договоров. Особой заботой СССР является укрепление дружбы и сотрудничества со странами социализма на основе социалистического интернационализма, участие в экономической интеграции и международном социалистическом разделении труда.

Глава «Защита социалистического Отечества» указывает, что государство обеспечивает охрану социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной целостности СССР; в этих целях созданы Вооружённые Силы и установлена всеобщая воинская обязанность.

Раздел «Государство и личность» содержит широкий перечень прав советских граждан, охраняемых и гарантируемых государством с тем, чтобы обеспечить свободное гармоничное развитие каждого советского человека. Устанавливается единое советское гражданство; каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР. Все граждане СССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, национальной и расовой принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и др. Женщина в СССР имеет равные права с мужчиной. Во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни равноправие граждан обеспечивается системой материальных и юридических гарантий.

СССР предоставляет право убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов трудящихся и дела мира, за участие в революционном и национально-освободительном движении, за прогрессивную общественно-политическую, научную и иную творческую деятельность.

Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития. Использование гражданами своих прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, а также правам других граждан.

Социально-экономические права, гарантируемые советским гражданам, включают:

Право на труд, то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством, включая право на выбор профессии и рода занятий.

Право на отдых обеспечивается законодательным регулированием продолжительности рабочей недели для рабочих и служащих (продолжительность рабочего времени и отдыха колхозников регулируется уставами колхозов), сокращённым рабочим днём для ряда профессий и производственной сокращённой продолжительностью работы в ночное время; ежегодными оплачиваемыми отпусками, днями еженедельного отдыха, развитием массового спорта, туризма и других условий рационального использования свободного времени.

Право на охрану здоровья обеспечивается бесплатной квалифицированной медицинской помощью в системе государственных учреждений здравоохранения и другими мероприятиями; особая забота государства - здоровье подрастающего поколения. Детский труд запрещается.

Право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, а также полной или частичной утраты трудоспособности и потери кормильца. Это право гарантируется социальным страхованием трудящихся, пенсионным обеспечением по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, обеспечением пособиями по временной нетрудоспособности и др.

Право на жилище обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилого фонда, справедливым распределением жилья под общественным контролем. Установлена невысокая квартирная плата.

Право на образование. Установлена бесплатность всех видов образования, всеобщее обязательное среднее образование молодёжи; широкая система профессионально-технического, среднего специального и высшего образования строится на основе связи обучения с жизнью, с производством; государство предоставляет стипендии и другие льготы учащимся и студентам. Вводится бесплатная выдача школьных учебников; обеспечивается возможность обучения в школе на родном языке и др.

Гражданам СССР предоставляется также право на пользование достижениями культуры, гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Государство оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам. Законом охраняются права авторов, изобретателей и рационализаторов.

Одно из важнейших политических прав граждан СССР - право участвовать в управлении государственными и общественными делами. Они избирают и могут быть избраны в Советы народных депутатов, участвуют в обсуждении и выработке законов и решений на всех уровнях, в работе государственных органов, кооперативных и других общественных организаций, в контроле за их деятельностью, в управлении производством и делами трудовых коллективов, в собраниях по месту жительства. Гражданам предоставляется право вносить в государственные органы и общественные организаций предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. Преследование за критику запрещается.

В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического

12

строя гражданам СССР гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Они имеют право, в соответствии с целями коммунистического строительства, объединяться в общественные организации, способствующие развитию политической активности и самодеятельности, удовлетворению их многообразных интересов. За гражданами СССР признаётся свобода совести (право исповедовать любую религию и отправлять религиозные культы или не исповедовать никакой религии, вести атеистическую пропаганду). Церковь в СССР отделена от государства, школа - от церкви.

Семья находится под защитой государства, оно оказывает ей помощь путём создания и развития сети детских учреждений, предоставления пособий и льгот многодетным семьям, выплаты пособий по случаю рождения ребёнка и др.

Гражданам СССР гарантируются неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений. Они имеют право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, имущество и личную свободу, честь и достоинство, право обращаться с жалобами на действия должностных лиц в государственные органы и общественные организации. Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть обжалованы в суд.

Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданами своих обязанностей: соблюдать Конституцию СССР, советские законы, уважать правила социалистического общежития; добросовестно трудиться в избранной ими области общественно полезной деятельности; беречь и укреплять социалистическую собственность. Защита социалистического общества - священный долг каждого гражданина СССР. Измена Родине - тягчайшее преступление перед народом. Почётная обязанность граждан СССР - воинская служба в рядах Вооружённых Сил СССР. Граждане СССР обязаны уважать права и законные интересы других лиц, содействовать охране общественного порядка; уважать национальное достоинство других граждан, заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества; беречь природу и охранять её богатства; заботиться о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей.

Интернациональный долг гражданина СССР - содействовать развитию дружбы и сотрудничества с народами других стран, поддержанию и укреплению всеобщего мира.

В разделе Конституции СССР «Национально-государственное устройство СССР» указывается, что Советский Союз - единое союзное многонациональное государство, образованное в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик. Союз ССР олицетворяет государственное единство советского народа. В нём объединяются: Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Узбекская Советская Социалистическая Республика, Казахская Советская Социалистическая Республика, Грузинская Советская Социалистическая Республика, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика, Литовская Советская Социалистическая Республика, Молдавская Советская Социалистическая Республика, Латвийская Советская Социалистическая Республика, Киргизская Советская Социалистическая Республика, Таджикская Советская Социалистическая Республика, Армянская Советская Социалистическая Республика, Туркменская Советская Социалистическая Республика, Эстонская Советская Социалистическая Республика. Территория Союза Советских Социалистических Республик едина и включает территории союзных республик. Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию.

За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.

Ведению Союза ССР в лице его высших органов государственной власти и управления подлежат: принятие в состав СССР новых республик; утверждение образования новых АССР и автономных областей в составе союзных республик; определение государственной границы СССР и утверждение изменений границ между союзными республиками; установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления; обеспечение единства законодательного регулирования на всей территории СССР, установление основ законодательства Союза ССР и союзных республик; проведение единой социально-экономической политики, руководство экономикой страны; определение основных направлений научно-технического прогресса; разработка и утверждение планов развития народного хозяйства и социально-культурного строительства СССР, утверждение отчётов об их выполнении; разработка и утверждение единого государственного бюджета СССР, утверждение отч ёта об его исполнении; руководство единой денежной и кредитной системой; установление налогов и доходов, поступающих на образование бюджетов - союзного, республиканских и местных; определение политики в области цен и оплаты труда: руководство отраслями народного хозяйства, объединениями и предприятиями общесоюзного подчинения; общее руководство отраслями, объединениями и предприятиями союзно-республиканского подчинения; вопросы мира и войны, защита суверенитета, охрана государственных границ и территории СССР, организация обороны, руководство Вооружёнными Силами; обеспечение государственной безопасности; представительство СССР в международных отношениях; связи СССР с иностранными государствами и международными организациями; установление общего порядка и координация отношений союзных республик с иностранными государствами и международными организациями; внешняя торговля на основе государственной монополии: контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечение соответствия Конституций союзных республик Конституции СССР; решение других вопросов общесоюзного значения. Законы Союза ССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик.

Союзная советская социалистическая республика вне пределов компетенции Союза ССР самостоятельно осуществляет государственную власть на своей территории, имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и учитывающую особенности республики. Союзная республика участвует в решении вопросов общесоюзного значения в Верховном Совете СССР, его Президиуме, в Правительстве СССР и других органах Союза ССР. Союзная республика решает все вопросы своего административно-территориального устройства, имеет право вступать в отношения с иностранными государствами, участвовать в деятельности международных организаций.

Автономная советская социалистическая республика находится в составе союзной республики, она самостоятельно решает вопросы, отнесённые к её ведению вне пределов прав Союза ССР и союзной республики. Каждая АССР имеет свою Конституцию, соответствующую Конституции СССР и Конституции союзной республики, в составе которой она находится. В решении вопросов, относящихся к ведению Союза ССР и союзной республики, АССР участвует через органы государственной власти Союза ССР и союзной республики.

Автономная область состоит в союзной республике. Деятельность её регулируется Законом об автономной области, который принимается Верховным Советом соответствующей союзной республики по представлению Совета народных депутатов данной автономной области.

В состав края или области может входить автономный округ, положение о котором утверждается Верховным Советом союзной республики.

В разделе Конституции СССР «Советы народных депутатов и порядок их избрания» указывается, что единую систему органов государственной власти составляют Советы народных депутатов - Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных республик, Верховные Советы автономных республик, краевые, областные Советы народных депутатов, Советы народных депутатов автономных областей и автономных округов, городские, районные, районные в городах, поселковые и сельские Советы. Срок полномочий Верховного Совета СССР и Верховных Советов союзных и автономных республик - 5 лет, местных Советов - 2,5 года. Советы народных депутатов работают в сессионном порядке, они создают свои исполнительные и распорядительные и другие подотчётные им органы, избирают постоянные комиссии, образуют органы народного контроля. Предусматривается регулярная отчётность всех создаваемых Советами органов перед Советами и перед населением, широкое привлечение граждан к участию в работе Советов.

Советская избирательная система строится на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Имеют право избирать и быть избранными все граждане СССР, достигшие 18 лет, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишёнными.

Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям КПСС, профсоюзов, ВЛКСМ, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам. Гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств выдвинутых кандидатов, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.

Выборы депутатов в Советы проводятся по избирательным округам.

13

Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, образуемые из представителей общественных организаций и трудовых коллективов.

Народные депутаты - полномочные представители народа. Участвуя в работе Советов, депутаты решают вопросы государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства, организуют проведение решений Советов в жизнь, осуществляют контроль за работой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций. В своей деятельности депутаты руководствуются общегосударственными интересами, учитывают запросы населения избирательного округа, добиваются претворения в жизнь наказов избирателей.

Депутаты осуществляют свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью. Депутат имеет право запроса к соответствующим государственным органам и должностным лицам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии Совета. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его прав и обязанностей. Неприкосновенность депутата и другие гарантии депутатской деятельности установлены Законом о статусе депутатов и другим законодательством. Депутат отчитывается перед своими избирателями о своей работе и работе Совета. Не оправдавший доверия избирателей депутат может быть отозван в любое время по решению большинства избирателей в установленном законом порядке.

Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР, который решает все вопросы, отнесённые Конституцией к ведению Союза ССР. Законы СССР принимаются только Верховным Советом СССР.

Верховный Совет СССР состоит из 2 равноправных палат: Совета Союза и Совета Национальностей (состоят из равного числа депутатов). Совет Союза избирается по избирательным округам с равной численностью населения. Совет Национальностей избирается по норме: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 - от каждой автономной республики, 5 - от каждой автономной области и один - от каждого автономного округа. Каждая палата избирает Председателя палаты и четырёх его заместителей.

Сессии Верховного Совета СССР созываются 2 раза в год. Внеочередные сессии созываются Президиумом Верховного Совета СССР по его инициативе или по предложению не менее трети депутатов одной из палат или по требованию одной из союзных республик.

Законодательная инициатива в Верховном Совете СССР принадлежит Совету Союза и Совету Национальностей, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, союзным республикам в лице их высших органов государственной власти, комиссиям Верховного Совета СССР и постоянным комиссиям его палат, депутатам Верховного Совета СССР, Верховному Суду СССР, Генеральному прокурору СССР. Правом законодательной инициативы пользуются также массовые общественные организации в лице их общесоюзных органов.

Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании палат постоянно действующий орган - Президиум Верховного Совета СССР, подотчётный ему во всей своей деятельности. Президиум Верховного Совета СССР избирается из числа депутатов в составе Председателя Президиума Верховного Совета СССР, его 1-го заместителя, 15 заместителей Председателя (по одному от каждой союзной республики), Секретаря Президиума и 21 члена.

Президиум Верховного Совета СССР: созывает сессии Верховного Совета СССР; координирует деятельность постоянных комиссий палат; осуществляет контроль за соблюдением Конституции СССР и обеспечивает соответствие Конституций союзных республик Конституции СССР; даёт толкование законов СССР; ратифицирует и денонсирует международные договоры СССР; отменяет постановления и распоряжения Совета Министров СССР и Советов Министров союзных республик в случае несоответствия их закону; устанавливает воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания; присваивает высшие воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания; учреждает ордена и медали СССР и награждает ими; устанав ливает и присваивает почётные звания СССР; принимает в гражданство СССР, решает вопросы о выходе из гражданства СССР и лишении гражданства СССР, о предоставлении убежища; издаёт общесоюзные акты об амнистии и осуществляет помилование; назначает и отзывает полномочных представителей СССР в иностранных государствах и при международных организациях; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нём дипломатических представителей иностранных государств; образует Совет обороны СССР и утверждает его состав, назначает и сменяет высшее командование Вооружённых Сил СССР; объявляет в интересах защиты СССР военное положение в отдельных местностях или по всей стране; объявляет общую или частичную мобилизацию; в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного нападения на СССР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по взаимной обороне от агрессии.

В период между сессиями Верховного Совета СССР Президиум Верховного Совета СССР с последующим представлением на утверждение на очередной сессии вносит в случае необходимости изменения в действующее законодательство СССР, утверждает изменения границ между союзными республиками, по предложению Совета Министров СССР образует и упраздняет министерства СССР и государственные комитеты СССР; по предложению Председателя Совета Министров СССР освобождает от должности и назначает отдельных членов Совета Министров СССР. Президиум Верховного Совета СССР издаёт указы и принимает постановления. Совет Союза и Совет Национальностей избирают из числа депутатов постоянные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесённых к ведению Верховного Совета СССР, содействия проведению в жизнь законов СССР и др. Палаты могут создавать совместные комиссии на паритетных началах. Верховный Совет СССР контролирует деятельность всех подотчётных ему государственных органов, образует Комитет народного контроля СССР, возглавляющий систему органов народного контроля.

Совет Министров СССР - Правительство СССР - высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти СССР. Он образуется Верховным Советом СССР на совместном заседании обеих его палат в составе: Председателя Совета Министров СССР, первых его заместителей и заместителей, министров СССР, председателей государственных комитетов СССР. В состав Совета Министров входят по должности председатели Советов Министров союзных республик. Совет Министров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР и ему подотчётен.

Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государственного управления, отнесённые к ведению Союза ССР, поскольку они в силу Конституции не входят в компетенцию Верховного Совета СССР и его Президиума. В пределах своих полномочий Совет Министров СССР: обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством, проведение единой политики в области науки и техники; разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению роста благосостояния и культуры народа, по укреплению единой денежной и кредитной системы, проведению единой политики цен, организации государственного страхования и единой системы учёта и статистики; организует управление промышленными, строительными, сельскохозяйственными предприятиями и объединениями, предприятиями транспорта и связи, банками, а также иными организациями и учреждениями общесоюзного подчинения; разрабатывает и вносит в Верховный Совет СССР текущие и перспективные государственные планы развития народног о хозяйства и социально-культурного строительства СССР, государственный бюджет СССР; принимает меры по осуществлению государственного плана и бюджета: представляет Верховному Совету СССР отчёты о выполнении плана и исполнении бюджета; осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и общественного порядка, по обеспечению и защите прав граждан; принимает меры по обеспечению государственной безопасности; осуществляет общее руководство строительством Вооружённых Сил СССР, определяет ежегодные контингенты граждан, подлежащих призыву на действительную военную службу; осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными государствами, внешней торговли, экономического, научно-технического и культурного сотрудничества СССР с зарубежными странами; принимает меры к обеспечению выполнения международных договоров СССР; утверждает и денонсирует межправительственные международные договоры.

Для решения вопросов, связанных с обеспечением руководства народным хозяйством и др., в качестве постоянного органа Совета Министров СССР действует Президиум Совета Министров СССР в составе Председателя Совета Министров СССР, его первых заместителей и заместителей.

Совет Министров СССР на основе и в исполнение законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР издаёт постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории СССР; объединяет и направляет работу общесоюзных и союзно-республиканских министерств СССР, государственных комитетов СССР и других подведомственных ему органов.

14

Высшие органы государственной власти и управления образуются в союзных и автономных республиках. В союзных республиках высшим органом государственной власти является Верховный Совет союзной республики, который решает все вопросы, отнесённые к ведению союзной республики Конституцией СССР и Конституцией союзной республики. Он избирает Президиум Верховного Совета союзной республики - постоянно действующий орган, подотчётный Верховному Совету союзной республики (состав и полномочия Президиума Верховного Совета союзной республики определяются Конституцией союзной республики), образует Совет Министров - Правительство союзной республики, ответственное перед Верховным Советом союзной республики и ему подотчётное. Совет Министров союзной республики объединяет и направляет работу союзно-республиканских и республиканских министерств и государственных комитетов союзной республики.

Высшим органом государственной власти автономной республики является Верховный Совет автономной республики, который избирает Президиум Верховного Совета автономной республики и образует Совет Министров - Правительство автономной республики.

Местные органы государственной власти в краях, областях, автономных областях, автономных округах, городах, районах, районах в городах, посёлках, сельских населённых пунктах - Советы народных депутатов, которые решают все вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов и интересов граждан, проживающих на территории Совета, проводят в жизнь решения вышестоящих государственных органов, участвуют в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения, вносят по ним свои предложения. Решения местных Советов, принимаемые в пределах прав, предоставленных им по закону, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета предприятиями, учреждениями, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

Местные Советы избирают из числа депутатов свои исполнительные и распорядительные органы - исполнительные комитеты.

Раздел Конституции СССР «Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор» всесторонне раскрывает глубоко демократическую природу советского правосудия, которое способствует, с одной стороны, дальнейшему укреплению социалистической законности и правопорядка, а с другой - наиболее полному осуществлению прав и свобод граждан СССР, соблюдению их равенства перед законом и судом.

Правосудие в СССР осуществляется только судом. Действуют: Верховный Суд СССР, Верховные Суды союзных республик, Верховные Суды автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, автономных округов, районные (городские) суды, а также военные трибуналы в Вооружённых Силах.

Все суды в СССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей. Народные судьи районных (городских) народных судов избираются гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет; народные заседатели районных (городских) народных судов - на собраниях трудящихся по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на 2,5 года. Вышестоящие суды избираются соответствующими Советами народных депутатов сроком на 5 лет. Судьи военных трибуналов избираются Президиумом Верховного Совета СССР сроком на 5 лет, а народные заседатели - собраниями военнослужащих сроком на 2,5 года.

Верховный Суд СССР - высший судебный орган СССР - избирается Верховным Советом СССР на 5 лет в составе председателя, его заместителей, членов и народных заседателей; в состав Верховного Суда СССР входят по должности председатели Верховных Судов союзных республик.

Конституция СССР закрепляет основные принципы советского правосудия: рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально, а в суде первой инстанции - с участием народных заседателей, которые пользуются всеми правами судьи; судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону; правосудие осуществляется на началах равенства граждан перед законом и судом; разбирательство дел во всех судах открытое (слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в установленных законом случаях, с соблюдением всех правил судопроизводства); обвиняемому обеспечивается право на защиту; судопроизводство ведётся на языке союзной или автономной республики, автономной области, автономного округа или на языке большинства населения данной местности; участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведётся судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке; никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с уголовным законом.

Разрешение хозяйственных споров между организациями, учреждениями, предприятиями осуществляется органами Государственного арбитража. Руководство деятельностью всех арбитражных органов возлагается на Государственный арбитраж СССР. Главный арбитр Государственного арбитража СССР назначается Верховным Советом СССР сроком на 5 лет.

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми министерствами, государственными комитетами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями, исполнительными и распорядительными органами местных Советов народных депутатов, колхозами, кооперативными и иными общественными организациями, должностными лицами, а также гражданами возлагается на Генерального прокурора СССР и подчинённых ему прокуроров.

Генеральный прокурор СССР назначается Верховным Советом СССР, ответствен перед ним и ему подотчётен. Прокуроры союзных республик, автономных республик, краев, областей и автономных областей назначаются Генеральным прокурором СССР. Прокуроры автономных округов, районные и городские прокуроры назначаются прокурорами союзных республик и утверждаются Генеральным прокурором СССР. Срок полномочий Генерального прокурора СССР и всех нижестоящих прокуроров 5 лет.

Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от каких бы то ни было местных органов, подчиняясь только Генеральному прокурору СССР.

Конституция СССР содержит описание Государственного герба СССР и Государственного флага СССР; Государственный гимн СССР утверждается Президиумом Верховного Совета СССР.

Конституция СССР обладает высшей юридической силой. Все законы и иные акты государственных органов создаются на основе и в соответствии с Конституцией СССР.

Конституция СССР действует со времени её принятия. Изменение Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из его палат.

Государственный флаг СССР.

Государственный герб СССР.

Москва. Вид на Кремль и Красную площадь.

Карта СССР

[[См. также Конституция СССР 1936 (1969), Конституция СССР 1977]]

Численность населения СССР в 1976 составила 6,4% общемировой. Население территории СССР (в современных границах) менялось следующим образом (млн. чел.): 86,3 на 1 января 1870; 124,6 на 1 января 1897; 159,2 на конец 1913; 194,1 на 1 января 1940; 178,5 на 1 января 1950; 208,8 на 15 января 1959; 241,7 на 15 января 1970; 257,9 на 1 января 1977. Несмотря на огромные потери, связанные с двумя мировыми войнами и Гражданской войной, население росло довольно быстро. К 1940 в СССР было на 22% больше жителей, чем в России в 1913. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 прямые потери СССР составили свыше 20 млн. чел.; велики были и косвенные потери (снижение рождаемости и увеличение смертности). Довоенная численность населения была восстановлена лишь к 1955. За последующий 21 год население увеличилось на 61,1 млн. чел., или на 31,4%. К 1976 население СССР выросло по сравнению с 1913 на 60,6%. Однако прирост населения как по союзным республикам, так и внутри них (по отдельным районам) был неодинаков (см. табл. 1). В РСФСР за последние 36 лет население районов Урала увеличилось на 46,2%, Восточной Сибири - на 60,8% , Дальнего Востока - в 2 раза, в то же время население Волго-Вятского экономического района уменьшилось на 6,5%, Центральночернозёмного - на 14,6%. В УССР население Южного экономического района выросло на 39,5%, а Юго-Западного - только на 6,7%.

Воспроизводство населения. Для Российской империи был характерен высокий естественный прирост населения при высоком уровне рождаемости и смертности. После Октябрьской революции (до 1941) естественный прирост ещё больше увеличился, главным образом за счёт снижения смертности (см. табл. 2). Более существенные сдвиги в его структуре произошли после Великой Отечественной войны. К 1950 смертность населения уменьшилась почти в 2 раза по сравнению с 1940 (прежде всего за счёт снижения детской смертности). Для 1950-59 характерны стабильный уровень рождаемости и довольно высокий естественный прирост (между 16 и 17,4 на 1000 чел.). Демографическая ситуация начала заметно меняться с 1960. За 1960-70 средняя годовая рождаемость снизилась с 24,9 до 17,4 на 1000 чел., смертность несколько повысилась (что отразило резкое возрастание доли лиц старших возрастов), а естественный прирост уменьшился с 17,8 в 1960 до 8,8 в 1975. В 1975 рождаемость составляла 18,1 на 1000 чел., смертность - 9,3.

15

Табл. 1.

| 1940 | 1976 | |||

| всего | в т. ч. городского | доля городского населения, % | ||

| СССР | 194077 | 255524 | 156590 | 61 |

| РСФСР | 110098 | 134650 | 92101 | 68 |

| УССР | 41340 | 49075 | 29341 | 60 |

| БССР | 9046 | 9371 | 4868 | 52 |

| Узбекская ССР | 6551 | 14079 | 5484 | 39 |

| Казахская ССР | 6148 | 14337 | 7706 | 54 |

| Грузинская ССР | 3612 | 4954 | 2507 | 51 |

| Азербайджанская ССР | 3274 | 5689 | 2943 | 52 |

| Литовская ССР | 2925 | 3315 | 1903 | 57 |

| Молдавская ССР | 2468 | 3850 | 1433 | 37 |

| Латвийская ССР | 1886 | 2497 | 1650 | 66 |

| Киргизская ССР | 1528 | 3368 | 1312 | 39 |

| Таджикская ССР | 1525 | 3486 | 1300 | 37 |

| Армянская ССР | 1320 | 2834 | 1806 | 64 |

| Туркменская ССР | 1302 | 2581 | 1254 | 49 |

| Эстонская ССР | 1054 | 1438 | 982 | 68 |

| На 1000 человек населения | Умерло детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся | |||

| число родившихся | число умерших | естественный прирост | ||

| 1913 | 45,5 | 29,1 | 16,4 | 268,6 |

| 1926 | 44,0 | 20,3 | 23,7 | 174,0 |

| 1939 | 36,5 | 17,3 | 19,2 | 167,3 |

| 1940 | 31,2 | 18,0 | 13,2 | 181,5 |

| 1950 | 26,7 | 9,7 | 17,0 | 80,7 |

| 1960 | 24,9 | 7,1 | 17,8 | 35,3 |

| 1965 | 18,4 | 7,3 | 11,1 | 27,2 |

| 1970 | 17,4 | 8,2 | 9,2 | 24,7 |

| 1974 | 18,0 | 8,7 | 9,3 | 27,9 |

По сравнению с дореволюционным временем общая смертность снизилась в 3,3 раза, а детская в 10 раз. Снижение смертности наблюдается во всех возрастных группах. Характерен рост средней продолжительности жизни населения: 32 года в 1896-1897; 44 - в 1926-27; 47 - в 1938-39; 70 лет в 1971-72 (64 у мужчин и 74 - у женщин).

| 1940 | 1970 | 1975 | |

| РСФСР | 33,0 | 14,6 | 15,7 |

| УССР | 27,3 | 15,2 | 15,1 |

| БССР | 26,8 | 16,2 | 15,7 |

| Узбекская ССР | 33,8 | 33,6 | 34,5 |

| Казахская ССР | 40,8 | 23,4 | 24,1 |

| Грузинская ССР | 27,4 | 19,2 | 18,2 |

| Азербайджанская ССР | 29,4 | 29,2 | 25,1 |

| Литовская ССР | 23,0 | 17,6 | 15,7 |

| Молдавская ССР | 26,6 | 19,4 | 20,7 |

| Латвийская ССР | 19,3 | 14,5 | 14,0 |

| Киргизская ССР | 33,0 | 30,5 | 30,4 |

| Таджикская ССР | 30,6 | 34,8 | 37,1 |

| Армянская ССР | 41,2 | 22,1 | 22,4 |

| Туркменская ССР | 36,9 | 35,2 | 34,4 |

| Эстонская ССР | 16,1 | 15,8 | 14,9 |

Различия в структуре воспроизводства населения наблюдаются по союзным республикам особенно в показателях рождаемости (см. табл. 3). Показатели смертности различаются по республикам значительно слабее: так, в 1975 они были равны 7,2-8,1% в среднеазиатских республиках, 9,8% в РСФСР, 9,5-12,1% в прибалтийских республиках. Естественный прирост населения в среднеазиатских республиках колебался в 1975 от 2,2 до 2,9%, а в прибалтийских республиках, БССР, УССР, РСФСР - от 0,2 до 0,7%. Быстрый рост доли городского населения, повышение возраста вступления в брак и другие причины вызывают снижение рождаемости. Заметное воздействие оказывают также традиции, быт, семейный уклад отдельных народов, социально-психологические факторы. В частности, республики с высокой рождаемостью отличаются повышенным процентом сельского населения и ранними браками (особенно женщин). Традиции ранних браков характерны для населения среднеазиатских республик и Азербайджана; в прибалтийских республиках, наоборот, в брак люди вступают позднее.

Продление сроков обучения и распространение высшего образования, подъём культурного уровня приводят к более поздним бракам, особенно среди женщин (см. табл. 4).

| 1939 | 1959 | 1970 | |

| Мужчины | 27 | 26 | 21 |

| Женщины | 140 | 112 | 105 |

Возрастная и половая структура населения. Изменение возрастной структуры по сравнению с довоенным временем показано в табл. 5.

| 1939 | 1959 | 1970 | |

| До 15 лет | 37,7 | 30,4 | 30,9 |

| 16-59 лет | 55,5 | 60,2 | 57,2 |

| 60 лет и старше | 6,8 | 9,4 | 11,8 |

Эти изменения - следствие увеличения средней продолжительности жизни и колебаний уровня рождаемости в различные годы. Общий процент детей в возрасте до 15 лет в 1959 и 1970 примерно одинаков, но их возрастной состав претерпел существенные изменения. Так, в результате наблюдавшегося снижения рождаемости процент детей до 4 лет уменьшился с 11,7 в 1959 до 8,5 в 1970. Сокращение рождаемости в 1915-20 и 1942-45 сказалось в том, что в 1970 удельный вес возрастных групп 50-54 года и 25-29 лет был относительно мал. В 1975 в возрасте 16-59 лет (мужчины) и 16-54 года (женщины) было 56,3% всего населения.

На возрастной структуре сказывается непрерывное и довольно быстрое увеличение числа лиц старших возрастов. Число лиц в возрасте 60 лет и старше увеличилось с 13 млн. в 1939 до 33,5 млн. на 1 января 1975, т. е. выросло за 36 лет в 2,6 раза. СССР по праву считается страной долголетних; перепись 1970 зарегистрировала 19,3 тыс. лиц в возрасте 100 лет и старше, или 8 чел. на каждые 100 тыс. жителей (в США - 1,5 чел., в Японии - 0,1). Возрастная структура населения заметно разнится и по отдельным республикам и по районам. Наибольшая доля лиц молодого возраста характерна для республик Средней Азии и Закавказья (см. табл. 6).

| До 14 лет | 15-59 лет | 60 лет и старше | |

| СССР | 29,0 | 59,2 | 11,8 |

| РСФСР | 26,5 | 61,6 | 11,9 |

| УССР | 24,9 | 61,2 | 13,9 |

| БССР | 29,0 | 57,9 | 13,1 |

| Узбекская ССР | 45,1 | 46,2 | 8,7 |

| Казахская ССР | 37,5 | 54,2 | 8,3 |

| Грузинская ССР | 30,6 | 57,5 | 11,9 |

| Азербайджанская ССР | 44,1 | 47,9 | 8,0 |

| Литовская ССР | 27,0 | 58,0 | 15,0 |

| Молдавская ССР | 32,2 | 58,1 | 9,7 |

| Латвийская ССР | 21,6 | 61,1 | 17,3 |

| Киргизская ССР | 41,7 | 49,4 | 8,9 |

| Таджикская ССР | 46,6 | 45,9 | 7,5 |

| Армянская ССР | 39,2 | 52,5 | 8,3 |

| Туркменская ССР | 44,9 | 47,9 | 7,2 |

| Эстонская ССР | 22,1 | 61,1 | 16,8 |

В СССР, как и во всём мире, мальчиков рождается на 5-6% больше, чем девочек. Вследствие относительно более низкой смертности девочек доля мужчин и женщин выравнивается к 27-28 годам. До Октябрьской революции разница между численностью мужчин и женщин была сравнительно невелика (в 1913 женщин было больше на 1 млн. чел.). 1-я мировая война 1914-18 и в особенности Великая Отечественная война вызвали огромные потери, прежде всего среди мужского населения. По данным переписи 1926, женщин стало на 5 млн. больше, чем мужчин, а по переписи 1959 - на 20,7 млн. больше. Перепись 1970 зарегистрировала уменьшение разрыва между числом женщин и мужчин (см. табл. 7).

Диспропорция полов сохраняется лишь за счёт старших возрастов: численность мужчин и женщин до 47 лет примерно одинакова, в возрастах же старше 48 лет женщины составляют ²/3 населения (это - результат не только войны, но и значительно большей продолжительности жизни женщин).

| Годы | Мужчины | Женщины |

| 1913 | 49,7 | 50,3 |

| 1940 | 47,9 | 52,1 |

| 1951 | 44,0 | 56,0 |

| 1959 | 45,0 | 55,0 |

| 1961 | 45,3 | 54,7 |

| 1970 | 46,1 | 53,9 |

| 1976 (на 1 июля) | 46,5 | 53,5 |

Во всех союзных республиках женщин, как и в целом по стране, больше, чем мужчин, однако в Средней Азии и в Закавказье (кроме Грузии) эта диспропорция полов не проявляется так резко, как в других районах. В 1970 женщины составляли (%): в УССР 54,8, в РСФСР 54,4, в Латвийской ССР и Эстонской ССР 54,3, а в Таджикской ССР

16

и Туркменской ССР - 50,8, в Армянской ССР 51,2, в Узбекской ССР и Азербайджанской ССР 51,5. Имеются районы СССР, где мужчин больше, чем женщин: в Коми АССР и Якутской АССР, а также в Камчатской и Магаданской областях - районах быстрого развития различных отраслей тяжёлой промышленности, характеризующихся суровым климатом.

Социальный состав населения. Советское общество состоит из рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции. Изменение классовой структуры населения показано в табл. 8.

| 1913 | 1939 | 1976 | |

| Всё население (включая неработающих членов семей) | 100 | 100 | 100 |

| В том числе: | |||

| рабочие и служащие | 17,0 | 50,2 | 83,6 |

| из них рабочие | 14,6 | 33,5 | 61,2 |

| колхозное крестьянство и кооперированные кустари | - | 47,2 | 16,4 |

| крестьяне-единоличники и некооперированные кустари | 66,7 | 2,6 | 0,0 |

| буржуазия, помещики, торговцы и кулаки | 16,3 | - | - |

Численность работников умственного труда на начало 1976 составила 36 млн. чел. (14,2% населения; в 1926 менее 3 млн. чел.).

Миграции населения. Географическое перераспределение населения за счёт внутренней колонизации входивших в состав Русского государства слабозаселённых земель имело место уже в 17-18 вв. Межрайонные миграции возросли с середины 19 в., особенно после крестьянской реформы 1861, и определялись главным образом нуждой разорявшихся крестьян или поисками работы. Внешние миграции не играли в дореволюционной России заметной роли. После победы Октябрьской революции 1917 движущими силами внутренних миграций стали позитивные мотивы освоения новых природно-хозяйственных богатств и организованное приведение размещения населения и трудовых ресурсов в соответствие с планами территориального перераспределения производства. Миграционные процессы в СССР характеризуются двумя главными тенденциями: неуклонным оттоком сельского населения в города и сдвигами населения в восточные районы. За 1926-39 на Урал, в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, на Дальний Восток переселилось около 4,7 млн. чел. В годы Великой Отечественной войны произошли резкие территориальные сдвиги в размещении населения в связи с его эвакуацией в восточные районы из временно оккупированных районов и из прифронтовой полосы (за 1941-42 около 20-25 млн. чел.; большая часть их затем возвратилась на прежнее местожительство). В послевоенный период интенсивно продолжались миграции в новые промышленные районы, к новостройкам, в районы освоения целинных земель (только за 1959-70 чистый приток населения в Казахстан и Среднюю Азию составил 1,2 млн. чел.). В результате на В. страны к 1970 проживала ¼ всего населения (до Октябрьской революции - лишь 1/5). Роль внешних миграций в СССР ещё менее заметна, чем в дореволюционной России (см. Миграции населения).

Размещение населения. Средняя плотность населения в СССР 11,5 чел. на 1 км², в том числе в Европейской части - 34 чел. на 1 км² (на 1 января 1976), сильно колеблется по союзным республикам и районам (см. табл. 9).

| РСФСР | 7,9 |

| УССР | 81,3 |

| БССР | 45,1 |

| Узбекская ССР | 31,5 |

| Казахская ССР | 5,3 |

| Грузинская ССР | 71,1 |

| Азербайджанская ССР | 65,7 |

| Литовская ССР | 50,8 |

| Молдавская ССР | 114,3 |

| Латвийская ССР | 39,2 |

| Киргизская ССР | 17,0 |

| Таджикская ССР | 24,4 |

| Армянская ССР | 95,1 |

| Туркменская ССР | 5,3 |

| Эстонская ССР | 31,9 |