Детская энциклопедия

ДЭ, том 7 Человек

Часть II

Том 7 Содержание

Предыдущая часть

В наше время создано немало различных «умных» машин. Они тонко реагируют на окружающую обстановку и, уловив идущие извне сигналы, сами контролируют свою работу.

Откуда же в технике появилась мысль о создании таких машин? Существуют ли в природе естественные «умные» машины, по образу которых человеческий гений создает новейшие саморегулирующиеся устройства?

Да, такие естественные «умные» машины, и притом в миллионы раз более совершенные, чем созданные современной техникой, существуют. Они встречаются на каждом шагу. Любой живой организм и есть такое саморегулирующееся устройство: до него доходят сигналы из внешней среды, сигналы о тех явлениях, которые нарушают равновесие организма со средой, вызывают в нем сложнейшие внутренние процессы, меняют работу его сердца и сосудов, заставляют дышать медленнее или чаще, регу-

251

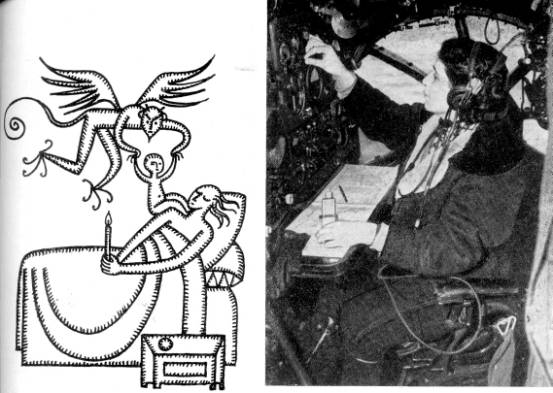

Средневековые ученые думали, что основные органы мозга — желудочки.

лируют химические процессы обмена веществ, вызывают сложнейшие движения. Если все эти процессы приводят к тому, что равновесие организма и среды восстанавливается, они автоматически прекращаются. Если тревожные сигналы появляются снова — сложнейшая деятельность организма снова начинается. Каждое растение, каждое животное — это сложнейшее саморегулирующееся устройство, а человек, как сказал великий русский физиолог академик И. П. Павлов, является «системой, высочайшей по саморегулированию».

Какой же прибор осуществляет эту саморегуляцию? Какие механизмы лежат в основе тех саморегулирующихся процессов, которые проявляются у человека в восприятии окружающей среды, в запечатлении следов прежнего опыта, в формировании сложнейших процессов психической деятельности, отражающей внешний мир и обеспечивающей сложнейшие разумные формы поведения?

Таким прибором у высших организмов является головной мозг — самый сложный и самый совершенный аппарат в мире, вершина процессов эволюции, занявшей миллионы лет.

Как же построен и работает наш мозг? Этот вопрос встал перед учеными уже много столетий назад.

Мысль о том, что мозг — орган сознания, возникла давно, еще в те времена, когда наука не имела никаких точных данных об устройстве и работе мозга, а отсутствие научного знания часто восполнялось фантазией.

Совершим небольшую экскурсию в историю науки и посмотрим, как мыслители и ученые разных веков решали вопрос о мозге как органе сознания.

Если разрезать мозг человека, то в самой глубине его можно увидеть полости, скрытые массами серого и белого вещества. Это желудочки мозга. Они заполнены жидкостью, которая по тысячам щелей проникает в вещество мозга, вместе с кровью питает миллионы нервных клеток и образует как бы мягкую подушку, предохраняющую мозг от сотрясений .

Не таится ли в этой жидкости «душа»? Такая мысль пришла в голову ученым еще в средние века. Это было одним из самых интересных заблуждений в предыстории науки. Уверенность в том, что желудочки мозга есть вместилище души, держалась несколько столетий, хотя она и не была ничем подтверждена. Еще 300-—400 лет назад многие думали, что передняя часть мозговой полости — «передний желудочек»,— расположенная ближе к глазным яблокам и идущим от них нервам, является органом общей чувствительности, средняя часть ее — «средний желудочек» — органом мысли, а задняя часть — «задний желудочек» — органом памяти. От этих желудочков идут нервы, похожие на полые трубки, по которым текут «жизненные флюиды». Именно так представлял себе устройство мозга и нервной системы великий анатом XVI в. Андрей Везалий (см. стр. 211). Прошло много времени, пока ученые отказались от подобных представлений.

В начале XIX в. уже никто не думал, что «душа», психика человека, «помещается» в мозговой жидкости. Ученые все больше и больше

252

убеждались, что орган психики — сам мозг. Однако они не сразу раскрыли сложнейшие механизмы работы этого замечательного органа. И, как это часто бывает в истории науки, старые фантастические представления о заполняющей мозговые желудочки жидкости как о месте, где рождается сознание, были заменены другими, также в значительной мере фантастическими.

Изучением мозга много занимался известный австрийский врач и анатом Франц Галль. Он первый начал сравнительным методом изучать строение мозга животных, стоящих на различных ступенях эволюционной лестницы. Так он узнавал, как постепенно складывался и развивался этот сложный орган.

Галль первый высказал положение, что особенности мышления надо связывать с особенностями строения мозга. Наука всегда останется благодарной за это Галлю.

Но Галль был и великий фантазер. В больших полушариях мозга он хотел найти «центры» для всех наших способностей и решить такую задачу тогда, когда у науки еще не было для этого достаточных данных.

Еще в школьные годы Галль заметил, что те его товарищи по классу, которые хорошо, складно говорят, имеют выпуклые глаза (это было, конечно, случайное совпадение). Не значит ли это, подумал он, что речь имеет в мозге свой «орган» (или, как позже стали говорить, «центр»), который находится в передних отделах мозга, за глазницами? Если эта часть мозга, управляющая речью, разрастается (ведь орган, управляющий хорошей, быстрой речью, должен быть хорошо развит!), то она давит изнутри на глазные яблоки, и глаза таких людей становятся выпуклыми.

Это наблюдение воодушевило Галля. А что, если и все другие «способности» тоже имеют в мозге свои органы, развитые в разной степени? Различия характеров и одаренностей объяснялись бы тогда неодинаковым развитием мозговых органов. Но ведь неодинаковое развитие мозговых органов должно начаться очень рано, когда еще не окрепла черепная коробка ребенка, и тогда разрастание отдельных участков мозга вызовет выпуклости на черепе. Так нельзя ли по этим выпуклостям на черепе установить, какие участки больших полушарий мозга развились особенно сильно? И нельзя ли, сопоставляя их с чертами характера людей, судить о том, какие части больших полушарий являются материальными органами тех или иных черт характера или «способностей»?

Галль стал внимательно изучать строение черепа у многих людей. Вскоре он создал привлекающую своей простотой, но совершенно фантастическую карту мозга, на которой в различных участках были размещены такие «способности», как сомнение, чувство времени, любовь к детям, дружба и т. д.

Науку, раскрывающую особенности мозга и черты характера по выпуклостям на черепе, назвали «френологией» (от греческих «френ» — душа, «логос» — наука). Последователи Галля затратили много энергии, чтобы убедить своих современников в великом «открытии».

Однако в XIX в. ученые уже не могли, как это было в средние века, удовлетвориться предположениями, не подтвердив их фактами. Те-

Галль пытался связать строение черепа со способностями человека. Вверху — френологическая карта Галля.

253

перь они решали споры точными экспериментами.

Французскому физиологу Пьеру Флурансу, как и очень многим другим, схема Галля казалась насквозь фантастической. Верно ли, что отдельные участки больших полушарий мозга имеют прочно установленные постоянные функции? Не правильнее ли было бы предположить, что, так же как и другие органы тела (печень, легкие), мозг действует как целое? Чтобы достоверно ответить на этот вопрос, Флуранс поставил опыт. Он взял петуха, перерезал у него нерв, который идет к мышце, сгибающей крыло, и нерв, идущий к мышце, что разгибает крыло. Затем он сшил эти нервы накрест: нерв сгибателей крыла — с центральным отрезком разгибательного нерва, а нерв, идущий от разгибателей крыла,— с центральным отрезком сгибательного нерва. Теперь условия для решения основной задачи были готовы. Если действительно в мозге есть постоянный «центр» сгибательного нерва и если он всегда посылает на периферию строго определенные приказы, то теперь его приказ дойдет до мышцы, не сгибающей, а разгибающей крыло, и нужного движения не получится. То же случится и с «разгибающим центром», приказы которого дойдут теперь до мышцы, сгибающей крыло. Какая путаница произошла бы с движениями, если бы мозговые «центры» имели постоянную, неизменную функцию!

Опыт Флуранса дал поразительные результаты. Когда петух оправился от операции, оказалось, что его крылья действуют точно так же, как они действовали раньше. И никому не приходило в голову, что движением крыльев управляют теперь совсем другие, казалось бы, совершенно не приспособленные для этого «центры».

Значит, в головном мозге нет постоянных «центров» с раз навсегда заданными, резко отличными друг от друга функциями! Значит, мозг — сложнейшее саморегулирующееся устройство — может действовать независимо от сохранности его отдельных частей, быстро перестраиваясь при изменении их анатомических отношений. Значит, он действует как целое, а «центры», если даже они имеют какое-либо специальное значение, проявляют огромную приспособляемость, пластичность. Можем ли мы после этого думать, что в больших полушариях мозга человека существуют изолированные «центры» отдельных «способностей»?

Опыт Флуранса не оставил и тени сомнения в том, что «френология» Галля с ее мозговой картой «способностей» была чистой фантазией. Однако спор Галля с Флурансом поставил перед исследователями задачу, разрешение которой заняло целое столетие.

Как же работают большие полушария головного мозга? Верно ли, что все их участки совершенно одинаковы по своему значению? Неужели они состоят из абсолютно однородных элементов и работают как единое нерасчлененное целое? Действительно ли все участки мозга могут замещать друг друга?

254

Для ответа на эти вопросы отправимся в далекую экскурсию и спустимся сначала на самые ранние ступени эволюции.

Мы знаем, что поведением высших животных управляет их мозг, замкнутый в черепной коробке; к нему приходят сигналы от органов чувств — этих разведчиков организма; от него идут приказы к мышцам, способным осуществлять сложнейшие движения. Мозг — это прибор, осуществляющий сложнейшую саморегулирующуюся деятельность организма.

Иногда достаточно разрушить даже часть головного мозга у кошки, собаки, обезьяны, чтобы их целесообразное поведение полностью нарушилось и животное превратилось в беспомощное создание, лишенное самых простых действий, необходимых для приспособления к условиям окружающей среды.

На всех ли этапах истории животного мира существовал головной мозг, получавший сигналы и управлявший всем организмом?

Спустимся в глубину моря и проследим за поведением интересного животного — морской

254

звезды. У нее пять лучей, посредине тела — ротовое отверстие. Она медленно передвигается с помощью лучей, схватывает жертву одним из них и заглатывает ее. Где же у морской звезды голова? Казалось бы, головы нет, все лучи равномерно участвуют в поведении животного. На поверхности каждого из них расположены воспринимающие клетки — приемники сигналов из внешнего мира; внутри каждого луча тянется сеть нервных волокон; в каждом луче заложены мышечные тяжи, сокращение которых обеспечивает передвижение тела морской звезды.

Однако внимательный наблюдатель скоро приходит к удивительному открытию. Лучи морской звезды, оказывается, вовсе не так равноправны, как можно было бы думать; один из них всегда ведущий, он более активен, вытягивается и сокращается быстрее, играет роль «головы», а она ведет за собой весь организм.

Почему же этот луч стал «головным», ведущим? Оказывается, к нему несколько раз подряд прикоснулась добыча, и он испытал на себе повышенное возбуждение. Если это повышенное возбуждение испытает другой луч, становится головным он. Голова у морской звезды возникает временно в том месте, где ее луч сталкивается с пищей или опасностью. Этот факт хорошо показал немецкий ученый Бете. Он отрезал у морской звезды «ведущий» луч и увидел, как его функции перешли к другому, соседнему лучу.

Такая «временная голова» достаточна для регуляции поведения животного лишь на самых ранних ступенях эволюции, лишь в самых простых условиях существования.

Но вот наступает новый этап эволюции — жизнь переходит на сушу, животные начинают

«Головой» у морской звезды может стать любой луч.

жить в гораздо более сложных условиях. Пищи у них значительно меньше, и она не рассеяна повсюду; опасность подстерегает их с разных сторон. Живому существу нужно быстро улавливать сигналы из внешнего мира, быстро и организованно реагировать на них. Естественно, что для этого необходим постоянный аппарат из специальных органов, которые улавливают сигналы, анализируют их, устанавливают связь между сигналами, а также подготовляют и осуществляют целесообразные ответы организма. И этот аппарат должен быть тем тоньше и сложнее, чем сложнее условия среды, где живет организм.

Прошли миллионы лет, и в ходе эволюции животного сложился такой аппарат, который способен осуществлять анализ и синтез сложной среды и управлять поведением животного. Этот аппарат расположен в головном конце тела. Еще через много сотен тысячелетий он превратился в головной мозг высших животных, а затем и в мозг человека.

Головному мозгу миллионы лет, и эта долгая история отложилась в его пластах, слоях. Каждый из них — это самостоятельная саморегулирующаяся система, созданная тысячи веков назад. Как и в земной коре, в мозге можно различить слои разной древности; в них заложены аппараты с различными функциями. Присмотримся к ним.

Задержите дыхание на несколько секунд — прекратите доступ кислорода в легкие, а через них и в кровь. Едва ли кто-нибудь из вас сможет задержать дыхание больше, чем на минуту; обычно уже через 20—30 секунд вы делаете глубокий вдох— приток кислорода в легкие восстанавливается.

Происходит ли все это сознательно, произвольно? Совсем не обязательно. Регуляция дыхания, приносящего в легкие кислород, может протекать полностью автоматически и без всякого участия сознания. Достаточно увеличить концентрацию углекислоты в окружающем воздухе, и дыхание человека автоматически учащается: повышенная концентрация углекислоты дает сигналы к центрам, заложенным в продолговатом мозге, а они автоматически вызывают учащение дыхания; когда нужное химическое равновесие восстанавливается, дыхание снова становится нормальным.

255

Развитие коры больших полушарий у рыбы, ящерицы, кролика и человека. 1 — кора больших полушарий; 2 — мозжечок; 3 — ствол мозга; 4 — обонятельная доля мозга.

Приборы, которые регулируют эту работу «умной» машины, заложены в самом глубоком слое центральной нервной системы — в аппаратах ствола мозга. Здесь сосредоточены нервные клетки, чувствительные к концентрации углерода в окружающем воздухе. Возбуждение, вызванное в этих клетках, рефлекторно передается на двигательные клетки мозгового ствола, регулирующие акт дыхания, и аппарат саморегуляции приходит в действие.

А вот и другая саморегулирующаяся система, заложенная в стволе мозга. Она столь же древняя, как и первая. Ей тоже миллионы лет. Человек из темной комнаты выходит на солнечный свет — и его зрачки суживаются: излишний приток света может повредить чувствительные клетки глаза. Человек снова в темной комнате — и его зрачки расширяются: в темноте каждое слабое изменение освещения должно быть воспринято. И эта саморегуляция происходит автоматически: ее аппараты тоже заложены в глубинах мозгового ствола.

Теперь посмотрите на полет птицы. Как легко и плавно она меняет положение своего тела, автоматически выравнивая его при каждом движении. Но ведь и у человека есть такой же аппарат, который вступает в действие, как только он поскользнется на льду или начнет терять равновесие. Благодаря его работе правильное положение тела автоматически восстанавливается. С помощью этого аппарата, заложенного в высших отделах мозгового ствола — «подкорковых ядрах» и «двигательных узлах», происходит регуляция плавных движений и сложное распределение напряжений в мышечной системе. И такая регуляция происходит автоматически, и этим слоям мозгового аппарата много миллионов лет.

Поднимемся выше и направим наше внимание на самые молодые слои «геологии мозга», которые возникли позднее остальных. Они связаны с наиболее сложными уровнями регуляции деятельности.

Вам нужен топор, а его древко сломалось, Вы берете кусок дерева и начинаете вытесывать из него топорище. Какой длины оно должно быть? Как нужно обтесать кусок дерева, чтобы топорище подходило к топору?

Программа действий, которую вы должны выполнить, чтобы успешно решить задачу, гораздо сложнее, чем, например, сохранение равновесия. Она требует анализа многих сложных условий. Вам надо найти самую выгодную длину топорища и измерить кусок дерева, который нужно обтесать. Не один раз вы должны сопоставлять толщину топорища с отверстием в топоре и исправлять допущенные ошибки.

Естественно, что и мозговой аппарат, который осуществляет этот сложнейший акт, требующий сознательного анализа условий, синтеза сложных программ и сличения результата с намерением, должен быть несравненно сложнее, чем те аппараты мозгового ствола, которые регулируют движение мышц, осуществляющих дыхание и сохранение равновесия. Этот аппарат должен быть надстроен над сложной системой органов чувств. Он должен выполнять сложнейшие задачи анализа окружающей обстановки и замыкания новых связей, хранить в памяти следы прежнего опыта и при необходимости включать одни системы следов и вы-

256

ключать другие. Он должен воспринимать сигналы о результатах действия и исправлять допущенные ошибки. Такой аппарат заложен в самом высоком и сложнейшем уровне головного мозга — в мозговой коре. Сюда приходят возбуждения, уже частично переработанные в нервной системе, в других отделах мозга. Здесь они могут бесконечно дробиться и объединяться, здесь они анализируются и синтезируются, здесь, в коре головного мозга, составляются программы сложнейших форм поведения, формирующихся на основе условных рефлексов и временных связей, законы которых были изучены И. П. Павловым. Эти программы направляют движения и действия организма, определяют его поведение. Если они успешно решают поставленную перед организмом задачу, то действия организма прекращаются; если они не решают этой задачи, в мозг снова идут сигналы, и он создает новые программы, которые в конечном итоге должны привести к решению задачи.

Весь этот сложнейший цикл процессов, называемых «циклическими кругами возбуждения», и составляет основу деятельности мозга и его различных пластов. Они лежат в основе работы самого сложного из его образований — мозговой коры — тончайшего регулятора человеческого поведения, органа, изумительного по тонкости анализа и синтеза, замыкания новых связей, органа ума и психической жизни. Мозговая кора и становится ведущим аппаратом, управляющим поведением организма. И если у лягушки еще совсем нет коры больших полушарий, а у ящерицы она только намечена, то какой же огромной величины достигает она на вершинах эволюционной лестницы — у обезьяны и у человека!

Как показать возрастающую величину мозга? В абсолютных цифрах этого сделать нельзя, ведь животные — от маленькой мыши до огромного кита — имеют столь разные размеры! Было решено выражать эту величину отношением веса мозга к весу тела.

Вот та таблица, которую получили ученые:

| Кит | Слон | Лошадь | Собака | Человеко- образная обезьяна | Человек |

|---|---|---|---|---|---|

| 1/20000 | 1/500 | 1/400 | 1/250 | 1/100 | 1/46 |

Вместе с огромным ростом мозга усиливается и роль этого замечательного органа сложнейших форм поведения и разумной жизни!

Присмотримся теперь поближе к работе нашего мозга и отдельных его аппаратов. Начнем нашу экскурсию в эти замечательные приборы с анализа того, как построен глаз — этот удивительный орган нашего зрения.

Вообразим себя микроскопическими существами ростом не более 1 мк, да еще способными проникать сквозь любые ткани, и предпримем путешествие, которое познакомит нас со строением мозга.

Сначала проникнем в глубину глаза и оттуда начнем наше путешествие. Пробравшись через хрусталик глаза, который покажется нам огромным, мы проплывем через большое пространство, наполненное прозрачной жидкостью, и окажемся у другого берега. Весь этот берег представится нам необычным скоплением самых удивительных аппаратов. То тут,

Устройство сетчатки глаза человека.

257

Проводящие пути головного мозга. Обратите внимание на зрительный путь.

то там мы увидим приборы, во много раз превышающие наш рост. В них содержится вещество, резко изменяющееся, когда до него доходит свет. Одни из этих приборов, имеющие вид палочек, реагируют на свет очень быстро и оказываются удивительно чувствительными; другие — толстые и напоминающие по форме колбочки — реагируют на свет не так быстро и не так чувствительны, зато они неодинаково реагируют на лучи различного цвета — красного, зеленого, желтого. Однако эти приборы, отвечающие на световые раздражения, заполняют только самую поверхностную часть берега, на который мы высадились.

Двигаясь дальше, мы попадаем во второй слой клеток; они имеют два отростка и потому называются биполярными. Один из этих отростков связан с отростками палочек и колбочек, а другой передает импульсы, возникающие под действием света в палочках и колбочках, в третий слой клеток.

Что же это за клетки? Проберемся глубже— и перед нами откроются густые ряды новых приборов. Они покажутся нам в 10—15 раз больше нашего роста толстыми шарами или клетками с многочисленными отростками. Это уже настоящие нервные клетки. Называют их ганглиозными. Они принимают и преобразовывают возбуждение, возникшее в чувствительных элементах наружного слоя.

Казалось бы, процессы, необходимые для создания субъективного образа внешнего мира, исчерпываются этим этапом и в нервных клетках сетчатки заканчивается процесс преобразования отдельных раздражений в детали целостного зрительного образа.

На самом деле это совсем не так. Как показали последние исследования, неподвижный глаз слеп и изображение, падающее на одну неподвижную точку сетчатки, воспринимается только 2—3 секунды. Затем оно исчезает, возбужденные клетки сетчатки очень быстро истощаются, приходят в тормозное состояние, и глаз теряет способность ощущать образы — он воспринимает только «пустое поле». Поэтому глаз, воспринимающий предмет, должен все время двигаться, перемещая получаемый образ с одной области сетчатки на другую: он как бы ощупывает воспринимаемый предмет.

Эти ощупывающие движения глаза, выделяющие наиболее существенные точки воспринимаемых предметов, были предсказаны еще сто лет назад русским физиологом И. М. Сеченовым. Но установлены они только сейчас, когда техника позволила записывать тончайшие движения глаза при рассматривании предмета.

Какие же нервные аппараты обеспечивают эту сложную воспринимающую деятельность? Что происходит дальше со зрительными возбуждениями, возникшими в сетчатке под действием света?

Если мы внимательно присмотримся к строению сетчатки глаза, то скоро увидим, что отростки отдельных нервных клеток-приемников (ганглиозных клеток) собираются вместе и образуют толстый, состоящий из тысяч волокон «кабель». Он покидает дно глаза и уходит внутрь мозга, неся в себе тысячи тончайших потоков зрительного возбуждения, направляющихся от сетчатки глаза к головному мозгу; одновременно он включает в свой состав волокна, которые имеют обратное направление и несут импульсы, идущие от головного мозга к сетчатке глаза. Это зрительный нерв. Он идет по основанию мозга, встречается со зрительным нервом, выходящим из другого глаза, и частично обменивается с ним волокнами. Теперь это уже зрительный тракт. Он уходит в массу вещества мозга. Миновав промежуточную станцию, расположенную в межуточном мозге, волокна зрительного тракта расходятся красивым веером; теперь они называются зритель-

258

ным сиянием. Волокна зрительного сияния направляются к своей конечной станции — зрительной части коры больших полушарий; некоторые из них принимают сигналы, возникшие в мозговой коре, и доносят их обратно до сетчатки.

Что же такое зрительный отдел коры больших полушарий? Это станция, куда приходят раздражения, возникающие в чувствительном аппарате глаза, где возникают возбуждения, передающиеся на близлежащие зоны мозговой корни вызывающие, прослеживающие движения глазных яблок, где, наконец, формируются зрительные образы, с такой четкостью отражающие внешний мир.

Было бы. совершенно неправильно представить себе эту центральную станцию как беспорядочное нагромождение переплетающихся нервных клеток. Нет, кора головного мозга построена совершенно иначе. Она состоит из шести мощных слоев нервных клеток. Шестислойное строение характерно для всех высших отделов мозговой коры; оно характерно и для той «фабрики» зрительных образов, у ворот которой мы сейчас находимся. Все эти слои состоят из многих миллионов нервных клеток — маленьких телец, из которых выступают причудливые

Это нервные клетки коры головного мозга с разветвленными отростками.

отростки; эти отростки иногда встречаются с отростками соседних клеток, иногда оплетают их тела, прикасаются к ним маленькими выступами — шипиками. В местах прикосновения шипиков к отростку или к телу другой клетки происходит еще полностью не разгаданный процесс передачи нервного возбуждения с одной клетки на другую. Возникают цепи, по которым циркулируют токи возбуждений, пришедших от органов чувств. Ученые научились записывать эти токи, усиливая их в специальных приборах в несколько миллионов раз. И нервные клетки «заговорили».

Рассмотрим подробнее строение нервных клеток, составляющих кору головного мозга человека. Мы говорили, что в коре больших полушарий шесть этажей клеток. Эти клетки различны как по своему строению, так и по той роли, которую они играют в сложной работе коры.

Начнем подниматься по этим этажам. Пропустим нижний, шестой слой нервных клеток (он имеет очень древнее происхождение, и его функция нас сейчас не интересует); пройдем через следующий, пятый слой (к нему мы скоро вернемся), и вот мы в четвертом слое. Здесь волокна, по которым мы проделали такой длинный путь, оканчиваются и разветвляются, а их тончайшие нити ложатся на основные клетки — приемники. Волокна этих клеток, улавливая принесенные возбуждения, производят над ними сложнейшую работу. Здесь возбуждения передаются на целую систему меньших нервных клеток, так что весь этот слой

259

коры напоминает мозаику из возбужденных и заторможенных пунктов.

Часть этих возбуждений возвращается в лежащий ниже пятый слой и передается на клетки большего размера; от них начинаются волокна, идущие обратно к чувствительным аппаратам глаза.

Другая, большая часть возбуждений распространяется дальше: она поднимается в верхние этажи клеток, в третий и второй слои, и передается там на новые миллионы клеток с тонкими короткими отростками, которые принимают эти возбуждения и по длинным цепям передают их в соседние участки мозга. Там эти возбуждения связываются с другими, пришедшими из кожи, из аппаратов слуха. Там же они образуют все новые и новые сочетания. И наконец, там устанавливаются их временные связи и происходит удивительная работа сохранения и воспроизведения следов прежнего опыта анализа и синтеза возбуждений, передачи полученных комплексов, возбуждения на те области коры, которые обеспечивают активные, прослеживающие движения глаз.

Мы описали те микроскопические нервные клетки, составляющие затылочную область коры — этого центрального аппарата наших зрительных восприятий.

Уже давно установлено, что затылочная область коры головного мозга имеет сложное, неодинаковое во всех частях строение и что отдельные участки ее включают в свой состав разные виды клеток. Одни участки состоят из клеток четвертого слоя коры — конечной станции прослеженного нами пути, приносящего зрительные раздражения. Это проекционный отдел зрительной коры. Совершенно другое строение имеют участки коры затылочной области, расположенные на расстоянии 1 — 2 см от тех, о которых мы только что говорили. В этих участках почти всю толщу коры составляют клетки второго и третьего слоев. Они улавливают пришедшие в кору возбуждения и передают их на все новые и новые нервные элементы, комбинируют эти возбуждения в новые системы, осуществляют сложнейший процесс их анализа и синтеза. Вот почему эти участки названы вторичными отделами зрительной коры.

Соответствуют ли разному строению этих участков их разные функции?

Чтобы ответить на этот вопрос, побываем в нейрохирургической клинике, где производятся операции на мозге. Попросим у хирурга разрешения присутствовать на операции.

В глубине затылочной области головного мозга опухоль, которую нужно удалить. Но чтобы сделать это, хирург должен прежде «прощупать» кору, определить ее функции. К его услугам современная аппаратура. Ему помогает еще одно неожиданное обстоятельство: головной мозг — этот центральный аппарат всякой чувствительности — сам оказывается нечувствительным к боли, и хирург, вскрыв черепную коробку и откинув мозговые оболочки, может резать или раздражать головной мозг, разговаривая с больным.

Хирург берет тонкий серебряный электрод и электрическим током раздражает участок затылочной области коры, состоящий из клеток четвертого слоя. И вот неожиданность — больной восклицает: «Что это? У меня возникли

Идет запись биотоков головного мозга. Электроды на голове человека отводят биотоки; аппарат усиливает и записывает их. Вы видите и часть электроэнцефалограммы.

260

Разные участки коры головного мозга при раздражении дают определенные галлюцинации.

какие-то цветные круги перед глазами!» Второе раздражение— «Смотрите, передо мной пламя!» Такие же возгласы вызывают, третье и четвертое раздражения.

Раздражая электрическим током кору головного мозга, мы вызвали зрительное ощущение, на этот раз возникшее без участия глаза. Но вот хирург сдвигает электрод немного в сторону. Здесь находятся клетки второго и третьего слоев. Они, как мы знаем, устроены иначе. Хирург прикасается электродом к этому новому участку, и что же? Он слышит голос больного: «Что это такое? Я вижу людей, цветы... Я вижу моего приятеля, он машет мне рукой!»

Итак, если раздражение электрическим током первого участка коры вызвало лишь неоформленные зрительные ощущения, то такое же раздражение второго участка коры привело к появлению сложных зрительных образов, оформленных зрительных галлюцинаций.

Однако этим еще не исчерпывается тот сложный мозговой аппарат, который лежит в основе зрительного восприятия. Сами затылочные области коры находятся под постоянным влиянием еще более сложных отделов коры головного мозга. Эти отделы, связанные с организацией сложных произвольных движений и с речевой деятельностью, позволяют включать зрительные процессы в еще более сложные системы управления. Они дают возможность человеку перевести глаза направо или налево, когда он хочет увидеть какой-либо предмет с той или иной стороны. «Передние глазодвигательные центры» позволяют превратить зрение в активный процесс и составляют неотъемлемую часть сложного центрального аппарата зрения.

Такую сложную систему приборов представляют мозговые механизмы, лежащие в основе зрительного восприятия. Они включают в свой состав участки, в которых происходит первичная обработка зрительных раздражений, а также участки, в которых эти раздражения соотносятся друг с другом, с раздражениями, полученными другими органами чувств, со следами прежнего опыта. Наконец, в их состав входят участки, связывающие зрительный процесс с двигательными аппаратами коры головного мозга и с теми ее зонами, которые лежат в основе речевой деятельности. Все эти операции и составляют сложную систему мозговых зон. Это участки сложного зрительного восприятия.

Мы рассмотрели сложный аппарат, который И. П. Павлов назвал аппаратом зрительного анализа и синтеза или зрительным анализатором, и увидели, какой длинный путь проходят возбуждения, вызванные световыми сигналами, какая область коры головного мозга принимает участие в создании зрительных образов.

Как же обстоит дело с другими видами ощущений — слухом, осязанием? Имеют ли они свои особые аппараты в коре головного мозга? Где искать те мозговые приборы, которые регулируют наши движения? Существуют ли в коре головного мозга участки, которые являются мозговыми аппаратами управления нашими мышцами?

Эти вопросы тщательно изучены, и на многие из них получены ответы.

Войдем сначала в лабораторию анатома, изучающего тонкое строение нервной системы и головного мозга. Он покажет нам много интересного.

Вы уже видели, как в сетчатой оболочке глаза начинаются тончайшие нервные волокна и как они идут к центральным станциям зрительного анализатора. А знаете ли вы, что точь-в-точь такое же строение имеют и другие части нервной системы?

Рассмотрим внимательно нервные приборы, воспринимающие мир звуков. И. П. Павлов называет их слуховым анализатором.

Вот внутреннее ухо — тончайший набор струн. Они находятся в жидкости особого прибора, называемого улиткой внутреннего уха. Эти струны разной длины, и каждая из них

261

реагирует на ту или другую высоту звука. Вибрации струн передаются на нервное волоконце, и возникающее в нем возбуждение поступает в конце концов в кору головного мозга — на этот раз в ее височные доли.

Как и в центральной станции для зрения, в коре височной области, или в слуховой коре, есть два неодинаковых участка. Один из них известен под названием проекционной слуховой коры. Здесь расположены клетки четвертого слоя коры и кончаются слуховые волокна. Рядом расположены другие участки слуховой коры. В них преобладают клетки второго и третьего слоев коры с их многообразными связями. Возбуждения, дошедшие до проекционного слухового центра, подвергаются здесь сложнейшим видам анализа и синтеза и объединяются с потоками возбуждений, приходящих и из других областей коры.

Это уже более сложные отделы того центрального аппарата, который обеспечивает формирование богатейших слуховых восприятий. Они называются вторичными отделами слуховой коры. Убедиться в том, что функции указанных участков различны, снова поможет нам нейрохирург. Если, производя операцию на височной области, он будет раздражать проекционные участки слуховой коры, больной услышит изолированные звуки или шумы; при раздражении участков вторичных отделов слуховой коры больной может услышать целые мелодии, голоса, шум шагов или гудки машин, а иногда целые отрывки из слышанных раньше разговоров. Значит, кора височной области участвует в синтезе сложных и осмысленных звуковых комплексов и в хранении следов от тех сложных звуковых восприятий, которые были когда-то получены человеком. Значит, и аппарат слухового восприятия построен так же, как аппарат, позволяющий формировать наши зрительные образы.

Ученый-невролог мог бы рассказать нам то же самое и о формировании приборов, обеспечивающих наше осязание. Мы увидели бы, что волокна от чувствительных клеток кожи, проделав такой же длинный путь, приходят на этот раз в теменную область коры. Здесь находятся группы участков, составляющие вместе центральный аппарат кожного, или кожно-мыглечного, анализатора. В них можно выделить участки, где преобладают волокна, приносящие сигналы с периферии, и участки, объединяющие эти возбуждения с возбуждениями, приходящими от других органов чувств.

Они формируют сложнейшие осязательные образы предметов.

Итак, целый ряд отделов коры головного мозга составляет центральный аппарат анализа и синтеза возбуждений, приходящих от наших органов чувств. И именно поэтому Павлов назвал кору головного мозга сложнейшим объединением центральных концов анализаторов внешнего мира.

Ну, а где же находятся те аппараты, которые обеспечивают наши движения? Они расположены в передних отделах больших полушарий, в основном в передней центральной извилине, и получили название двигательной коры или центральных отделов двигательного анализатора.

Передняя центральная извилина — это тот участок, который принимает разнообразные импульсы из других отделов мозга и отдает приказы мышцам. Один из ученых назвал эту область «выходными воротами головного мозга». По строению эти отделы резко отличаются от других отделов коры.

Рассмотрим под микроскопом тончайший срез коры этой области. В нем есть клетки пятого слоя коры. С ними мы пока совсем мало имели дело. Они не принимают сигналы, а, наоборот, отправляют возбуждения к мышцам. Эти клетки и составляют в основном двигательную область коры. Они резко отличаются от остальных нервных клеток своей формой и гигантскими размерами, и, что особенно интересно, они тем крупнее, чем более мощны мышцы.

Клетки пятого слоя были открыты сто лет назад русским анатомом Бецем и названы гигантскими пирамидными клетками. Они представляют собой мощные генераторы импульсов, которые, проделывая длинный путь, в конечном итоге достигают мышц и приводят их в движение.

Наряду с двигательными путями, идущими от передней центральной извилины, существуют пути, начинающиеся в других отделах мозга. Кроме того, имеются пути, не только проводящие движение, но и тормозящие его. Были поставлены опыты, при которых экспериментатор, раздражая электродом небольшой участок передней центральной извилины, прекращал вызванные ранее движения.

Сложнейшая деятельность нашего головного мозга позволяет воспринимать внешний мир, анализировать идущие от него сигналы, замыкать изменчивые системы временных связей,

262

отвечать на различные сигналы сложными и разнообразными движениями, наконец, осуществлять ту сложнейшую работу чувствующих и двигательных приборов, которые лежат в основе психической деятельности человека, той деятельности, в которой, как говорил еще И. М. Сеченов, «чувствование переходит в повод и цель, а движение — в действие».

Наука еще не разгадала всех процессов, протекающих в мозге. Однако она располагает основной картой тех отдельных областей, функции которых нам известны. Как разнообразны по строению и работе эти различные участки, какие разные стороны нашей деятельности они обеспечивают!

И если неправ был Галль, видевший в мозге человека такие фантастические центры, как центр любви к детям, Сомнения, дружбы или осторожности, то столь же неправ был Флуранс, считавший вещество больших полушарий мозга однородной массой, части которой легко могут замещать друг друга.

Головной мозг, оказывается, действительно построен, как сложнейшая система приборов, и его отдельные части резко отличаются друг от друга и по своему строению и по функциям. Познакомимся с функциями отдельных участков коры головного мозга подробнее.

Знаете ли вы, как саперы разыскивают заложенные в земле мины? Они ходят по полю со специальными магнитными щупами. Когда щуп приближается к металлической мине, раздается сигнал. Таким же путем пошел и известный английский ученый Эдриан, много занимавшийся изучением функций отдельных участков головного мозга. Он вскрыл черепную коробку свиньи и стал раздражать разные участки ее тела, одновременно прощупывая с помощью специального электрода, в какие точки мозговой коры дойдет возбуждение. Вот он раздражает бедро свиньи, а сам прощупывает электродом разные участки мозга. Электрод

Карта функций коры головного мозга.

не подает сигналов, все тихо. Только совсем в маленьком участке мозга электрод обнаружил слабые признаки возбуждения. Объемистое бедро свиньи имеет очень небольшое представительство в мозговой коре. Зато как изменилась картина, когда он начал раздражать «пятачок» свиньи! Аппарат ожил, и сигналы раздавались каждый раз, когда щуп касался многих точек на боковой поверхности мозга. Какой огромной площадью больших полушарий представлен маленький «пятачок»!

«Пятачок» — важный орган: им свинья ощупывает еду, прежде чем примется есть, им разрывает землю и отбрасывает все, что непригодно для еды; в нем же расположены ноздри — входные ворота для запахов.

«Пятачок» — это главный аппарат разведки и действий свиньи, это ее «руки». Поэтому он должен иметь большой и хорошо налаженный аппарат анализа приносимых им сигналов, хорошо работающий мощный аппарат управления. Разве можно сравнить его с большим по размерам, но лишенным таких сложных функций бедром? Вот почему представительство маленького «пятачка» в коре больших полушарий так велико.

А что шире всего представлено в коре больших полушарий овцы? Ее губы. Ими она ощупывает и отбирает еду. Для нее губы то же, что «пятачок» для свиньи. А у обезьяны, которая так ловко цепляется за ветки и, как хороший эквилибрист, перепрыгивает с де-

263

Импульсы, идущие от «пятачка», воспринимаются большим участком мозга, чем импульсы от бедра.

рева на дерево? Руки и хвост. Хвост для нее пятая рука. Посмотрите, как цепляется она им за ветви, как регулирует движение при длинном скачке!

А у крота? Ну, конечно, обоняние! Зрение этого подземного животного имеет очень маленькое представительство в коре больших полушарий, но зато волокна, несущие обонятельные сигналы, распределяются по одной трети полушарий!

Какая же часть тела человека представлена шире всего в коре его головного мозга?

На этот вопрос ответил канадский хирург и физиолог Пенфилд. Во время операций он раздражал электрическим током отдельные точки коры головного мозга. Когда электрод прикасался к точке коры верхней части передней центральной извилины, вздрагивала нога. При раздражении другой, третьей, четвертой точек немного ниже у больного сжималась рука, двигались пальцы. Вот хирург прикасается еще ниже: к пятой, шестой, седьмой точкам — начинают дрожать губы, двигается язык, напрягается гортань, больной издает крик. Самую большую площадь на той части поверхности человеческого мезга, которая называется двигательной областью коры, занимают аппараты, управляющие рукой, пальцами (особенно большим и указательным) и органами речи: языком, губами, гортанью.

Чем большее значение имеет тот или иной орган в деятельности человека, чем тоньше анализирует действительность, чем разнообразнее его движения, тем больше он должен быть представлен в центральной станции управления — в коре головного мозга.

Теперь мы подошли к самому главному. Мы знаем, где в мозге человека представлено зрение, слух, осязание, движение. А где формируется его ум, речь, воля? На этот вопрос не так легко ответить, и научное разрешение его было бы величайшим торжеством человеческого знания.

Вернемся ровно на столетие назад.

Мы в Париже, центре научной жизни того времени. В одной из старинных больниц работает врач-анатом Брока. Сейчас у него удивительный больной. Он почти все понимает, но после заболевания лишился дара речи и на все вопросы одинаково отвечает: «Тан-тан-тан». Так и стали звать его «господин Тан-Тан» больные, а затем и врачи.

Внезапно «господин Тан-Тан» умирает. Брока вскрывает его мозг — и что же? В задней части нижней лобной извилины левого полушария большое размягчение — след давнишнего кровоизлияния, полностью разрушившего эту часть мозга. «Не помещаются ли в этом участке мозга центры речевых движений?» — подумал Брока. Но для открытия мало одного наблюдения. Брока запасся терпением и стал ждать. Через год у него появился еще один такой больной — господин Лелонг, 84 лет от роду. После удара он лишился речи. Так же как «господин Тан-Тан»,он многое понимает, однако произносит только какие-то нечленораздельные звуки. Но вот Лелонг умирает. Брока вскрывает его мозг и снова, как у «господина Тан-Тана», в том же самом месте видит размягчение — след бывшего кровоизлияния.

Теперь это достоверный факт, а не фантазия в духе Галля. «Центры», необходимые для речевых движений, лежат в задней части третьей лобной извилины левого полушария. Через несколько десятилетий это место в коре головного мозга назвали «центром Брока», и это название сохранилось в память большого открытия.

Проходит десять лет, и немецкий психиатр Вернике устанавливает еще один важный факт. Болезни пациентов Вернике и Брока во многом противоположны: больные Вернике много, хотя и не всегда понятно, говорят, но не понимают обращенной к ним речи.

Анатомическое вскрытие и тут привело к важной находке: у всех этих больных размягчение коры головного мозга произошло совсем в другом месте — в задней трети верхней височной извилины, но так же, как и у больных

264

Брока, в левом полушарии, в той его области, которая, как мы уже видели выше, входит в состав центральной станции анализа и синтеза звуковых сигналов.

Что же скрывалось за этими двумя замечательными открытиями? Почему в обоих случаях нарушение речи следовало за разрушениями участков левого полушария мозга?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно возвратиться к самым первым шагам превращения животных предков человека в людей современного типа.

Вот эти еще полуживотные-полулюди начали употреблять и изготовлять орудия и с их помощью добывать себе пищу, вот они стали что-то делать, сообща трудиться. С возникновением труда были тесно связаны два явления: выделение ведущей роли правой руки и появление членораздельной речи.

Теперь вспомним один факт. Когда мы мысленно путешествовали по нервной системе, то могли видеть, что длинные пути, идущие к большим полушариям головного мозга, перекрещиваются, так что в левом полушарии оказываются представленными органы правой стороны тела, а в правом полушарии — органы его левой стороны.

Мы еще не знаем, почему в процессе эволюции образовался этот перекрест. Многие связывают его с тем, что зрительные образы перевертываются, преломляясь в хрусталике глаза. Но важно другое: этот перекрест привел к тому, что с выделением правой руки левое полушарие головного мозга стало ведущим. В нем и развились те участки коры головного мозга, которые сделали возможным слышать членораздельные звуки речи и производить необходимые для речи движения.

Итак, объединенная совместная работа слуховых и двигательных отделов левого полушария мозга обеспечивает членораздельную человеческую речь.

Упомянув о больших открытиях «центров речи», мы вплотную приблизились к тому вопросу, который так занимал нас с самого начала. Может быть, этим мы уже почти решили вопрос о «центрах» в головном мозге, управляющих психическими способностями? Возможно, Галль, несмотря на всю фантастичность его «френологии», был все-таки прав, и в мозге— пусть сов-

сем не в тех местах и не в том виде — можно найти «центры», управляющие сложными видами психической деятельности? Чтобы разобраться в этом, мы расскажем, как три человека потеряли способность писать.

Один из этих людей получил на войне ранение в левую височную область, которую почти девяносто лет назад описал немецкий психиатр Вернике. После этого ранения, разрушившего части мозговой коры, которые принимают участие в анализе и синтезе звуков, больной перестал четко разбирать обращенную к нему речь. Звуки путались у него, становились недостаточно четкими, больной оказался не в состоянии выделить отдельные звуки из слов, которые слышал и произносил. Он не мог писать под диктовку; пока списывает готовый текст, все идет хорошо, но, как только начинает писать под диктовку, все разрушается: больной не знает, с какого звука начинается, например, слово «летит», что это, «л» или «р», и какой звук идет дальше. Он пишет, зачеркивает, снова пробует, снова перечеркивает...

В палате лежит второй больной. Он тоже получил огнестрельное ранение: осколок засел в той области левого полушария мозга, которая регулирует тонкие движения. Больной продолжает хорошо слышать и понимать обращенную к нему речь, но какие мучения испытывает больной, когда он пытается произнести хоть какое-нибудь слово! Язык не слушается, и вместо слова «стол» получается то «слот», то «слон». Ведь движения языка при произнесении звуков «л», «н», «т» так похожи. Он пробует писать — и тут неудача: лишившись возможности правильно проговорить слово, он неправильно пишет его.

А вот и третий больной. У него пуля разрушила левую сторону затылочной области, на границе с теменной. Он хорошо говорит и так же хорошо понимает обращенную к нему речь. Казалось бы, ранение не лишило его никаких существенных сторон деятельности. Однако это не так. Больной по специальности топограф. Ему, наверное, совсем не трудно читать карты? Но вот карта перед ним — и он оказывается совершенно беспомощным. Где здесь восток и запад? Где нужно искать Уральские горы — справа или слева от Москвы? А где проходит линия фронта? Нет, он не может разобраться даже в самой простой карте. А как пройти из палаты в комнату врача — направо или налево? Те системы мозга, которые так хорошо анализировали пространственные отношения, разрушены ранением, и всюду, где человек должен опираться на их работу, он оказывается беспомощным.

265

Больной с поражением левой височной области плохо воспринимает обращенную к нему речь.

Ну а его письмо? Оно тоже пострадало от ранения, но совсем не так, как у первых двух больных. Ему ничего не стоит выделить в слове нужные звуки и сохранить их порядок. Но как написать нужные буквы? Как изобразить их? Это так трудно: поперечная палочка в «Б» отходит куда-то в сторону, но в какую?.. Направо или налево? И куда идет то полукольцо, которое входит в букву «Б»? А как трудна буква «В»: здесь два полукольца, и как их расположить? Нет, положительно, это невыполнимая задача.

У трех больных ранены различные места мозга. Они задевают разные системы: у одного систему слухового, у другого — двигательного анализа, у третьего — зрительного. Письмо нарушено у всех, но по совсем разным причинам и в совершенно разных формах.

Значит, даже, казалось бы, такой простой процесс, как письмо, представляет собой сложнейшую деятельность, состоящую из многих элементов. Может ли эта деятельность осуществляться одним «органом» мозга—каким-то «центром письма»? Конечно, нет. В процессе письма человек должен на слух выделить звуки воспринимаемой им речи — и в этом принимает участие слуховая часть коры больших полушарий головного мозга.

Дальше человек должен произнести звуки— здесь действуют сложнейшие устройства двигательной части мозговой коры.

Наконец, человек должен изобразить бук-

вы, расположив их в пространстве. Теперь он опирается на зрительно-двигательные участки коры с их пространственным анализом.

Значит, головной мозг, обеспечивающий замыкание сложнейших временных связей и создание множества совместно работающих «динамических систем», вовсе не состоит из отдельных «органов», ведающих определенной способностью. Его скорее можно сравнить с оркестром, в котором каждый инструмент сохраняет свою роль, а стройная симфония возникает лишь в результате слаженной игры.

Теперь мы готовы к тому, чтобы осветить один из самых интересных вопросов. Мы описали, как нарушается сложная деятельность мозга, если какая-нибудь его часть разрушается. А может ли эта деятельность восстановиться? Если идти по стопам Галля и видеть в мозговых центрах специальные «органы способностей», то нет, потому что никакой другой орган не в состоянии заместить разрушенный... Если следовать за Флурансом, то да; но ведь большие полушария мозга вовсе не та однородная масса, о какой думал французский ученый...

Представим себе, что во время концерта на скрипке лопнула струна. И что же? Скрипач будет играть на оставшихся струнах; известно, что великие скрипачи могли закончить начатый концерт даже на двух струнах. Или допустим, что из оркестра внезапно выбыл один инструмент. Опытный дирижер всегда сумеет заменить его другими.

Ну а как обстоит дело в головном мозге, работу которого мы только что сравнили с хорошо слаженным оркестром?

Осколок повредил больному кору зрительных (затылочных) отделов, и он перестал различать буквы: их контуры расплывались, он

266

не мог зрительно собрать множества черных линий в ясные образы букв. Значит ли это, что он навсегда потерял способность читать? Нет, опытный врач и психолог не отчаиваются. Больного сажают за стол, дают ему лист с крупно написанными буквами и карандаш: он должен терпеливо и не торопясь обводить буквы. И что же? Те контуры, которые он не мог узнать на глаз, постепенно оживают и становятся вновь знакомыми, когда он обводит их. Движения руки, обводящей контуры букв, заменили выпавшее зрительное восприятие. Два-три месяца упражнений — и человек снова окажется грамотным. Сначала опираясь на движения руки, затем на движения глаз, он частично восстановит то, что, казалось, было безвозвратно утеряно.

Теперь перед нами другой больной — тот, который ранен пулей в левую височную область. Он больше не понимает обращенной к нему речи, и сам плохо говорит. Но посадим его перед зеркалом. Сядем рядом и покажем, как мы произносим отдельные звуки. Вот «а» — видите, каким круглым делается при этом рот? А вот «у» — губы вытягиваются в трубку; «и» — рот растягивается. Это согласные: «п», «п» — как будто вы сдуваете пушинку. А как вибрирует голосовой аппарат при звуке «р»! Человек, утративший способность анализировать звуки на слух, может постепенно ее восстановить, но уже опираясь на другие, сохранившиеся ощущения: зрительный образ в зеркале, прикосновение к гортани, а также на схему приемов произношения.

Больной с поражением ассоциативных зон затылочно-теменной области теряет способность правильно воспроизводить буквы.

Проходит полгода — и этот больной снова различает звуки и говорит, используя, однако, для этой цели другие, сохранившиеся участки мозга.

Мозг человека (и большие полушария в том числе) совсем не такой однородный орган, все части которого равноценны. Это сложнейшая система высокоспециализированных аппаратов, и Флуранс был, конечно, неправ, отрицая сложность больших полушарий. Но мозг человека— это замечательное устройство не только по тонкости своей работы, но и по пластичности; функции одних частей его на ходу могут выполнять другие. И наука, тщательно изучающая это устройство, помогает управлять такими заменами там, где они становятся необходимыми.

Шифровальщик получил телеграмму, состоящую, казалось бы, из бессмысленных знаков. Необходимо как можно скорее и точнее понять ее. Для этого нужно прежде всего найти код, которым зашифрована телеграмма. Но этого мало. Ему нужно постоянное, напряженное внимание и бодрствование, иначе поползут в сторону мысли, глаза начнут слипаться — и депеша не будет расшифрована.

Эти две задачи практически стоят и перед человеческим мозгом. Здесь они обеспечены двумя параллельными службами: «службой информации» (т. е. сообщения) и «службой внимания».

Путешествуя по волокнам зрительного нерва, мы смогли проследить, как устроен аппарат, несущий зрительные сигналы. Это — одна из частей «службы информации». Другие такие же части приносят в головной мозг сигналы от уха, кожи, органов обоняния. Переработанные и объединенные, они могут дать нам точную картину мира.

Но в своем путешествии мы не заметили, что к отдельным участкам путей, несущих зрительные сигналы, примыкает еще один путь. Он относится к «службе внимания». Его задача — разбудить кору головного мозга, поддерживать ее в состоянии бодрствования, сделать готовой к приему сигналов. Этот путь, в отличие от первого, берет свое начало из глубины мозга. «Служба внимания» оказалась настолько замаскированной, что долгое время ученые не знали о ней.

267

Аппараты «службы внимания» начинаются в сети нервных клеток, прилегающих к желудочкам мозга, в скоплениях серого вещества. Сеть нервных клеток существовала задолго до того, как сформировалась кора. Сигналы, посылаемые с помощью этой сети нервных волокон («сетчатой формации»), присоединяются к сигналам органов чувств и заставляют кору мобилизоваться и подготовиться. По путям, идущим от органов чувств, приносятся разные сигналы: слуховые, зрительные, обонятельные, осязательные. В отличие от них многие сигналы «службы внимания» одинаковы, или, как говорят, «неспецифичны». Они исчерпываются только одним приказом: «Приготовься! Не засыпай! Будь внимательным!» Мозг, приняв эти сигналы, мобилизует весь организм для того, чтобы вовремя реагировать на новый, еще неизвестный раздражитель.

На опушке сидит заяц. Вдруг хрустнула ветка. Заяц замер, все его тело напряглось, уши насторожились. Ему еще неизвестно, что это — враг, а может быть, и безобидная птичка. Павлов назвал движение зайца рефлексом «Что такое?». Этот рефлекс есть результат работы «службы внимания», сигналы которой присоединяются к каждому новому неожиданному раздражителю. Но вот хруст веточки повторился еще и еще раз. Это прыгает птичка. Зайцу ничто не грозит, и рефлекс «Что такое?» гаснет: тело зайца расслабляется, «служба внимания» сделала свое дело.

А теперь вернемся к человеку. Мы будем присутствовать на опыте, который проводит физиолог. Человек сидит в удобном кресле. На его голове шлем с многими пуговками — электродами. Прикасаясь к разным участкам головы, электроды будут отводить и затем, усиливая, регистрировать те слабые токи, которые возбуждаются в коре головного мозга. На грудь человека надет резиновый прибор для регистрации дыхания, на его пальце — наперсток с трубкой к специальному аппарату, записывающему пульсовые волны и давление крови в сосудах. На ладонях укреплены серебряные пластинки: они будут регистрировать изменения электрического сопротивления кожи. Человек готов к опыту: записывающий аппарат включен.

Взглянем на запись. Она показывает, как ровно дыхание и как ровно работает сердце. Линия, записывающая сопротивление кожи, спокойна.

Но вот раздался неожиданный звук. Сразу же включается «служба внимания». По сети ее волокон в кору приходят сигналы: «Приготовься! Не засыпай! Будь внимателен!» Картина меняется. Волны электрической активности мозга как бы замирают в настороженности. Дыхание прерывается, задерживается. Кривая, регистрирующая давление крови в сосудах руки, опускается, указывая на сжатие сосудов. Кривая электрического сопротивления кожи подскакивает. Это действует рефлекс «Что такое?», говорящий о готовности организма.

Но вот звук повторяется несколько раз подряд. Вслед за ним ничего не происходит. Он не сигнализирует ни о каком важном событии.

Мы продолжаем воспринимать его («служба информации» работает безотказно), но «служба внимания» уже отключилась: угасли идущие от нее тревожные импульсы, и наша запись снова приняла спокойный характер. В камере тихо, ничто новое не беспокоит сидящего в кресле человека, он постепенно засыпает. «Служба внимания» совсем перестала давать сигналы в кору, и вы видите, как изменились ее токи. Прекратились быстрые и тревожные колебания записывающего пера, равномерные волны указывают на тормозное состояние коры, на сон.

«Служба внимания» — одна из самых важных частей нервного аппарата. И неизвестно, сумело ли бы выжить и развиваться живое существо, если бы ее не было.

Мы рассказали о том, как головной мозг принимает информацию из внешнего мира, как он формирует зрительные и слуховые восприятия, какие механизмы лежат в основе речи, как он обеспечивает прочное, напряженное внимание. И все же мы проделали лишь одну, да и то небольшую часть пути.

Теперь нам остается едва ли не самое важное — узнать, как головной мозг обеспечивает нашу память, как он оказывается в состоянии подчинить следам этой памяти, сохраняющейся в его клетках очень долгое время, активную деятельность организма, как вырабатывает сложные программы деятельности и регулирует наше поведение.

Здесь мы находимся еще в самом начале пути, и непознанное в сотни тысяч раз больше уже известных нам фактов.

Известно, что самые простые, врожденные формы поведения, преобладающие на низших этапах развития животного мира — у рыб, земноводных, птиц, программируются аппаратами

268

подкорковых узлов мозга, а у насекомых — группами нервных клеток, сосредоточенных в передних отделах нервной цепочки и известных под названием «передние нервные ганглии». Эти аппараты, клетки которых хранят наследственную память, обеспечивают унаследованное инстинктивное поведение. Если в ответ на простые сигналы из среды осуществляются некоторые сложные врожденные акты, если, воспринимая блеск воды, комар начинает откладывать яички на блестящую поверхность, а паук, воспринявший вибрацию паутины, бросается на жертву, если едва вылупившийся из яйца грач в ответ на колебания гнезда раскрывает рот в ожидании пищи — все это врожденные, инстинктивные формы поведения. Они осуществляются на основе наследственно закрепленной информации, хранящейся в клетках переднего ганглия, подкорковых узлов или «древней коры».

Какие же мозговые механизмы создают сложные и изменчивые программы поведения в тех случаях, когда животное, а тем более человек должны приспособиться к меняющимся условиям среды, выработать новые формы активной деятельности? Что направляет эти виды деятельности? Какие системы мозга регулируют ее?

Здесь мы переходим к одной из самых важных и сложных проблем — к строению и функциям лобных долей мозга. Размер их огромен: у человека лобные доли занимают больше четвертой части всех мозговых полушарий... Что они делают, какова их роль? Этот вопрос доставил много забот сотням ученых всех стран, и долгие годы они не могли получить на него правильный ответ.

Попробуем раздражать лобные доли мозга электрическим током. Это раздражение не вызывает ни зрительных, ни слуховых, ни осязательных образов, а также и никаких движений.

Посмотрим на человека, у которого из-за ранения или опухоли мозга пришлось удалить значительную часть лобных долей. Он продолжает так же видеть и слышать, ощущать прикосновение, двигаться, говорить и понимать обращенную к нему речь, как это было и до операции.

Пути сетчатой формации головного мозга.

Неужели же лобные доли мозга совершенно бездействуют? Нет, это далеко не так!

Полвека назад Павлов провел такой опыт: у одной собаки удалил все задние отделы полушарий, оставив лобные доли; у другой, наоборот, удалил обе лобные доли мозга и сохранил его задние отделы. Стало ли различным поведение этих собак?

Вот что писал Павлов, подводя итоги опыта: «Если вы у собаки вырежете всю заднюю часть больших полушарий, то вы получите животное в общем совершенно нормальное. Оно будет опознавать носом и кожей и вас, и пищу, и всевозможные предметы, с которыми оно встречается. Оно завиляет хвостом, когда вы его погладите... Оно выразит свою радость, узнав вас, но такое животное не будет на вас реагировать, если вы далеко стоите, т. е. оно не пользуется в нормальной мере глазами. Такая собака пользуется очень мало глазом и ухом, а в остальном она вполне нормальна.

Если же вы вырежете переднюю часть больших полушарий, то перед вами будет, по-видимому, глубоко ненормальное животное. Оно не имеет никакого правильного отношения ни к вам, ни к своим товарищам — собакам, ни к пище, которой оно и не найдет, ни вообще ко всем предметам, ее окружающим. Это совершенно исковерканное животное, у него, по-видимому, не осталось никаких признаков целесообразного поведения.

269

Таким образом, получается огромная разница между обоими животными: одним без передней и другим без задней части полушарий. Про одно вы скажете, что оно слепо или глухо, но в остальном нормально; про другое — что оно глубокий инвалид».

Значит, лобные доли играют важную роль в поведении животного. Повреждение или разрушение их не затрагивает ни зрения, ни слуха, ни осязания, ни движения, но нарушает целесообразный, организованный характер поведения.

Обратимся теперь к человеку. Мы знаем, что особую роль в регуляции человеческой деятельности и в развитии его психической жизни играет общение с окружающими, которое осуществляется с помощью речи.

Когда мать говорит ребенку: «Вымой руки!», «Принеси чашку!» — она направляет, регулирует его деятельность. Теперь уже не только непосредственное впечатление от вещи, но и слово матери является той силой, которая направляет его поведение, заставляет идти и искать названный предмет или совершать нужное действие.

Такая роль речи, регулирующей поведение ребенка, во многом определяет и дальнейшее развитие его психических процессов. То, что сегодня он делает по указанию матери, завтра будет способен делать самостоятельно. Разве не с помощью своей собственной речи (внешней или внутренней) мы намечаем план наших действий? Разве мы не говорим себе: «Нет, остановись, так нельзя делать». И разве с помощью тех связей, которые возникают на основе речи, мы не анализируем наше поведение, не сравниваем результаты действия с тем, что мы задумали, не проверяем результат действия?

Поведение человека регулируется речью. Поэтому совершенно естественно ожидать, что разрушение лобных долей мозга, не вызывающее у человека нарушений зрения, слуха, осязания и движения, не нарушающее и аппарата самой речи, приведет к тому, что речь перестанет регулировать его поведение. Речь потеряет свою направляющую, организующую роль, и эти сложные формы осмысленного поведения будут нарушены.

Такое предположение оправдывается при наблюдениях над больными с тяжелыми повреждениями лобных долей мозга.

Перед нами больной, который только недавно перенес тяжелое ранение, разрушившее значительную часть лобных долей. Он хорошо видит, слышит и разговаривает с нами; он ходит и легко справляется с привычными действиями. Но вот мы обращаемся к нему: «Пожалуйста, пойдите и принесите книжку, которую вы оставили в палате, там, в конце коридора». Больной с готовностью встает, направляется в коридор, чтобы выполнить нашу просьбу. По пути он встречает двух приятелей, и намерение выполнить нашу просьбу уже забыто: непосредственное впечатление затормозило, разрушило его. Речевые следы перестали регулировать его поведение, оно стало неустойчивым, легко поддающимся случайным влияниям.

Не только чужая речь, выражающая просьбы и приказы, но и его собственная и возникающие на ее основе намерения теряют направляющую, регулирующую роль. Вот почему такой больной, придя на трамвайную остановку, чтобы ехать в нужном направлении, импульсивно садится в первый подошедший вагон и едет не в том направлении. Вот почему такой больной, намереваясь строгать доску до определенной толщины, легко забывает об этом и работает до тех пор, пока не сострогает всю доску и не начнет строгать дерево верстака. Вот почему он оказывается не в состоянии сравнить, сопоставить то, что было задумано, с тем, что им делается. Все его поведение теряет осознанный, разумный характер. Теперь мы начинаем узнавать, какую службу несут лобные доли мозга. Это — важнейшая часть сложного механизма регуляции поведения.

Мы подошли к концу нашего рассказа. А ведь по существу только начали его. Сколько интересного осталось нам рассказать... А сколько важного мы еще не знаем и, если бы даже хотели рассказать, не сумели бы этого сделать. И во сколько тысяч раз это неизвестное больше тех знаний, которые уже прочно вошли в науку.

Вот правое полушарие мозга, целая половина мозга. Она упорно молчала, когда ученые пытались обращать к ней свои вопросы. Что она делает, какую роль играет в общей слаженной работе мозга? А каковы мозговые механизмы памяти, позволяющие через длинную вереницу лет воспроизвести мельчайшие события? А мозговые основы отвлеченной мысли?

Дорога уходит вдаль, и еще много-много вопросов остается разрешить науке, которая подходит к тайнам работы мозга — этого самого совершенного из всех аппаратов в мире.

Человек постоянно совершает какие-то действия. Одни из них внешне ярко выражены, они заметны для окружающих, другие совершенно недоступны их взору. Например, когда мы смотрим соревнования по фигурному катанию на коньках, то видим, что делают спортсмены, но что происходит в голове шахматиста, обдумывающего очередной ход, увидеть невозможно. Поэтому мы и говорим, что действия бывают внешними и внутренними.

Внешние действия могут приводить к изменениям в предметах и явлениях внешнего мира: действуют строители — появляется новый дом, действует шофер — машина меняет направление и скорость. Такие внешние действия называют практическими.

Внутренние действия таких результатов не дают. Шахматист, выбирая очередной ход, мысленно переставляет то одну фигуру, то другую, но от этих действий на шахматной доске ничто не меняется. Не увеличится и скорость самолета, если ее мысленно удвоить. Внутренние действия называют поэтому теоретическими. Они помогают человеку предвидеть результаты своих практических действий, выбирать наиболее целесообразные из них. Так,

прежде чем совершить практически путешествие по рекам, туристы несколько раз «совершают» его в своей голове, пока окончательно не выберут маршрут. А шахматист, мысленно проверив несколько вариантов, находит наилучший и только после этого делает ход — совершает внешнее действие.

Теоретические действия участвуют в любой человеческой деятельности. Без них человек не смог бы выполнить даже самых простых практических действий. Ведь даже для того, чтобы перешагнуть лужу, надо примериться, т. е. сначала как бы перешагнуть ее мысленно, взором. Важность теоретических действий для практики хорошо известна людям, и недаром пословица гласит: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Чем сложнее практика, тем значительнее роль предварительных теоретических действий. Так, для полета одного человека в космос многим людям надо было тысячи раз облететь Землю мысленно, чтобы учесть все условия полета, заранее предвидеть все его детали. Без таких теоретических полетов не был бы успешным полет практический.

Практические действия, как мы уже говорили, совершаются только во внешней форме, поэтому они всегда внешние. Но не все внеш-

Шахматист, мысленно проверив несколько вариантов, находит наилучший и только после этого делает ход — совершает внешнее действие.

271

ние действия носят практический характер. Так, когда мы рассматриваем предмет, мы совершаем внешнее действие. За движением глаз можно наблюдать, эти действия можно даже заснять на пленку. Но ведь глаз предметы не изменяет, и И. М. Сеченов был прав, назвав, в этом смысле, наш глаз «теоретиком».

Таким образом, теоретические действия могут протекать у человека как во внутренней, так и во внешней форме.

Человек выполняет тысячи различных внешних и внутренних, практических и теоретических действий. И этому он учится в течение всей жизни, постепенно. Например, взрослые учат ребенка держать предметы, ходить, говорить, слушать, видеть, думать. Конечно, каждое новое поколение добавляет в человеческую сокровищницу знаний и умений что-то свое. Но начинает свой путь оно с овладения тем богатством, которое добыто до него.

В самом деле, разве мог Эйнштейн создать теорию относительности, не изучив физико-математических наук, сложившихся до него? Разве могли наши авиаторы создать сверхскоростные самолеты, не изучив всей истории самолетостроения? И так во всем: прежде чем что-то сделать свое, новое, надо хорошо овладеть тем, что уже сделали другие.

Как же человек учится практическим и теоретическим действиям? Вспомните, как вас учили кататься на велосипеде, работать в школьных мастерских. Вам показывали, как выполняется действие, вы смотрели, а потом пробовали повторить его сами. Вначале у вас не получалось, вам показывали еще раз, обращали ваше внимание на ошибки, и постепенно вы научились правильно выполнять действия. Именно так обычно и учат практическим действиям: пилить, работать на токарном станке, шить и т. д. Практические действия можно показать. И человек, плохо или хорошо, постепенно научится их выполнять. Но как научиться теоретическим действиям? Как овладеть тем, что совершают не руками, а про себя, в голове? Как показать содержание этих действий, чтобы обучающийся понял, что и как он должен делать.

На помощь нам приходят действия внешние. Они дают возможность невидимые, внутренние действия сделать видимыми. Посмотрите, как первоклассник учится такому действию, как сложение в уме. Разве он сразу выполняет его про себя? Нет, сначала он производит сложение руками: образует из палочек, косточек слагаемые, соединяет их, пересчитывает. Но в

дальнейшем руки начинают освобождаться: они перестают соединять слагаемые, затем пересчитывать и сумму. Эти операции производятся глазом, а потом и он в этом не участвует. Действие полностью совершается в уме, про себя. Итак, действие из практического постепенно превращается в теоретическое. В конце концов вместо палочек складываются числа. И теперь, прибавляя в уме к трем четыре и получая семь, ученик уже никаких действий с предметами не производит и никаких семи предметов от сложения не получает. Это значит, что действие сложения полностью стало теоретическим, внутренним.

Возьмем другой пример. Уже в школьные годы человеку часто приходится производить умственный анализ: выделять части цветка, не нарушая практически его целостности; выделять в задаче вопрос и условия.

Откуда появляется это умение разделять в уме целое на части? Оно, как и сложение в уме, образуется тоже из внешнего действия. Кому неизвестно, что маленькие дети производят анализ практически: они руками отделяют части предмета. И без такого практического разделения предметов на части человек не может научиться анализировать в уме, про себя. Маленькие дети ко всему тянутся руками и нередко ломают игрушки. Чаще всего они делают это, желая узнать, из чего сделана игрушка, что внутри у нее. Это их первые аналитические опыты. Кажется, что общего между действиями ребенка, разбирающего игрушку на части, и действиями ученого, анализирующего космические явления, математические формулы. И все же такой простой практический анализ, который ребенок производит во время игр, служит основой теоретического, научного анализа.

Но внешние, практические действия не сразу становятся внутренними. Вначале они преобразуются в речевую форму. Так, после того как ребенок научится считать на палочках, он не сразу переходит к счету про себя, а считает какое-то время вслух и только после этого в уме. Теперь вам должно быть понятным, почему некоторые ученики, особенно младших классов, не умеют готовить уроки молча. Действия мышления, памяти, необходимые при подготовке уроков, у этих учеников еще не перешли во внутреннюю форму. Они их могут выполнять только с помощью внешней речи. Постепенно эти действия становятся внутренними, и тогда школьник готовит уроки молча,

Теоретические действия выполняются очень — быстро, и это позволяет человеку за короткое

272

время проходить мысленно большие расстояния, охватывать внутренним взором огромные пространства. Недаром считается, что всего быстрее на свете человеческая мысль. В самом деле, достаточно сравнить сложение на палочках и сложение в уме, чтобы убедиться в преимуществе теоретической формы. Стоит спросить вас, сколько получится от сложения трех и двух единиц, как у вас тут же готов ответ. Первоклассник, выполняя это действие на палочках, тратит в десятки, а иногда и в сотни раз больше времени. Вы можете в этом убедиться и сами. Предложите ученику, который уже знает таблицу умножения, ответить, сколько будет, если по девять взять девять раз. Секундная стрелка часов поможет вам заметить, сколько уйдет времени на получение ответа. А затем этому же ученику предложите получить ответ с помощью предметов: палочек, спичек, пуговиц. И тоже проверьте, сколько он затратит на это времени. Сравните, во сколько раз теоретическое действие оказалось быстрее практического.

Теоретические, внутренние действия образуются из действий практических, внешних. Но это вовсе не означает, что все внешние действия обязательно переходят во внутренние. Счет, чтение, умение решать задачи, доказывать теоремы постепенно преобразуются из действий внешних во внутренние. А письмо, черчение, различные производственные и спортивные действия всегда остаются внешними. Только в такой форме они и могут быть полезны человеку. Конечно, можно письмо написать и мысленно, но адресат такого письма не прочтет.

Однако во все внешние, практические действия обязательно входят элементы действий теоретических, и без них нельзя научиться практическим действиям. Хоть они и выполняются руками, но управляет ими голова. Так, например, чтобы научиться хорошо играть в волейбол, надо научиться не просто бить по мячу, но и решать целый ряд тактических задач: кому из своей команды лучше передать мяч, куда его направить на поле противника, с какой силой ударить по мячу. Конечно, без практических ударов по мячу игры не получится, но от теоретического расчета в значительной степени зависит и качество ударов, и результат игры.

И очень часто человек не может научиться практическим действиям именно потому, что ему не удается овладеть теоретическими элементами этих действий.

Так, например, в школьных мастерских многие ребята в течение целого учебного года не

Вначале дети производят сложение практически, руками: складывают палочки, косточки на счетах. Проходит некоторое время, и они начинают делать это в уме.

могут научиться продольному пилению. Почему? Ведь ученик видит, как мастер закрепляет заготовку, как пилит. Знает, что пилить надо по вертикали, и сил у него достаточно, а ничего не получается: пила идет вкривь и вкось, заготовка в верстаке не держится. Не так просто, оказывается, научиться вытачивать на токарном станке даже самый обыкновенный болт. И неверно думать, что причина этих неудач — неумелые, неловкие руки. Чаще всего это происходит потому, что практическую часть работы мастер показал, а теоретическая осталась для ученика секретом, ее нельзя увидеть. Но она-то и решает успех дела. Те, кто этот секрет открыл, научились, а остальные нет.

А чтобы все овладели теоретической частью, ее надо вначале представить, как мы уже знаем, во внешнем виде. Так, при обучении продольному пилению древесины мастер, закрепляя

273

заготовку в верстаке, не может показать, какое он делает при этом усилие. Сам он это усилие чувствует, а от учащихся оно остается скрытым. А для того чтобы они научились делать такое усилие, надо его представить как-то внешним образом. Так, с помощью специального устройства можно эти усилия регистрировать.

Если возникают затруднения при выполнении практических действий, на помощь рукам надо призвать голову: подумать, в чем может быть причина неудачи и как лучше ее устранить.

Мастер заранее отмечает красной линией то усилие, которое необходимо для правильного закрепления заготовки. И теперь ученику легко научиться это выполнять. Он по совету мастера замечает усилие, при котором подвижная, черная линия приблизится к неподвижной, красной. Проделав это несколько раз, ученик в дальнейшем без всякого устройства знает, какое следует сделать усилие. Он его определяет теперь уже с помощью внутреннего действия: чувствует, ощущает.

Интересно отметить, что в ходе развития человеческого общества роль теоретических действий в жизни, в работе людей непрестанно возрастает. Практические же действия человек постепенно все больше передает машинам.

В самом деле, сравним изготовление вещей вручную и на заводе-автомате. В первом случае практические действия нередко изнуряли человека; во втором они почти сведены к нулю. Вся практика рабочего состоит в том, что он нажимает несколько кнопок. И учат такого рабочего, конечно, не этим практическим действиям, а умению наблюдать за приборами, сопоставлять их данные, т. е. выполнять различные теоретические действия. Они и составляют главное содержание его труда.

Роль теоретических действий в жизни человека будет возрастать и дальше. Однако это вовсе не означает, что практические действия человек когда-нибудь вообще перестанет выполнять. Это не так. Кроме всего, практические, внешние действия нужны человеку ведь не только для изменения окружающих предметов и для создания новых. Без них, как вы видели, нельзя научиться внутренним, теоретическим действиям.